まずは基礎から

私の勝手な持論ですが、物事の遂行するにあたって基本となる考え方さえ身につけていれば、あとは自分で調べ考え場数を踏めばそれなりに上手くいくし、

対応力も上がるなんて考えがあります。いい加減なのに潔癖な性格+物事の筋道をとことん考えるのは好きだけど覚える事は大嫌い&忘れっぽい私なので、そんな考え方なだけですけど。

面倒くさい野郎だ? はい、そうだと思いますヨ。ということで、適当に読み流してあなたなりに解釈してくださいね。

さて、単純化して考えます。列車が互いに衝突しないようにするのが信号システムの大きな役割ですが、その為にはどうすれば良いでしょうか。

単純に行きましょう。そう、互いに距離を取ればよいのです。では、どのぐらいの距離を??

一般的に鉄道は鉄レールと鉄車輪の組み合わせですから、それが滑走しないようにブレーキをかける事を考えると、その上限の力は車両重量の30%(レール面乾燥時)〜20%(レール面湿潤時)であり、

雪や油分を含むと10%程度にまで低下してしまいます。F = ma (力 = 重さ×加速度)ですから、例えば、mg×10% = m×a (g:重力加速度≒9.8m/s^2) より、加速度(=a)は0.98m/s^2程度を想定し、勾配に

よる減速度の低下を加味した上で、あとは、ブレーキがかかるまでの空走距離(速度×秒数)、余裕距離を加算した距離を取って上げれば、ブレーキに相応の装置があれば一応の止まれる距離となります。

したがって、例えば平坦な区間で最高速度72km/h(=20m/s)・空走5秒・想定減速度0.8m/s^2(=2.88km/h/s)とすると、y=v^2/2a+vtより、250m+余裕距離があればよい事になります。めんどくさいので300mで話を進めます。

さて、上記の300m以上を確保して、300m先の先行列車を運転士が視認できれば72km/hでどんどん続行できる事になります(300[m]/20[m/s]=15[s]なので15秒+列車長[m]/20[m/s]ごとに列車を走らせられますね!先行列車の速度が分かればもっと続行できますね!?)。

そんなこんなんで生まれたのが時隔法です(黎明期には最小15分間隔などで運行されていたようです)。

お気づきのように先行列車がトラブルで停車したり、連結器が壊れたりして列車が遺留した時はどうすんの?

という、完全に運転士の注意力任せの運転方法です。カーブの先に列車が・・・あっあっ!!やら、霧で視程が確保できん、ゆっくり走らねば・・・等々

という事で、より安全を担保するには、先行列車が「300m以内にいない」という情報を伝える手段とそれを保証するすべが必要となります。そこで出てくるのが閉塞(Block system)という考え方です。

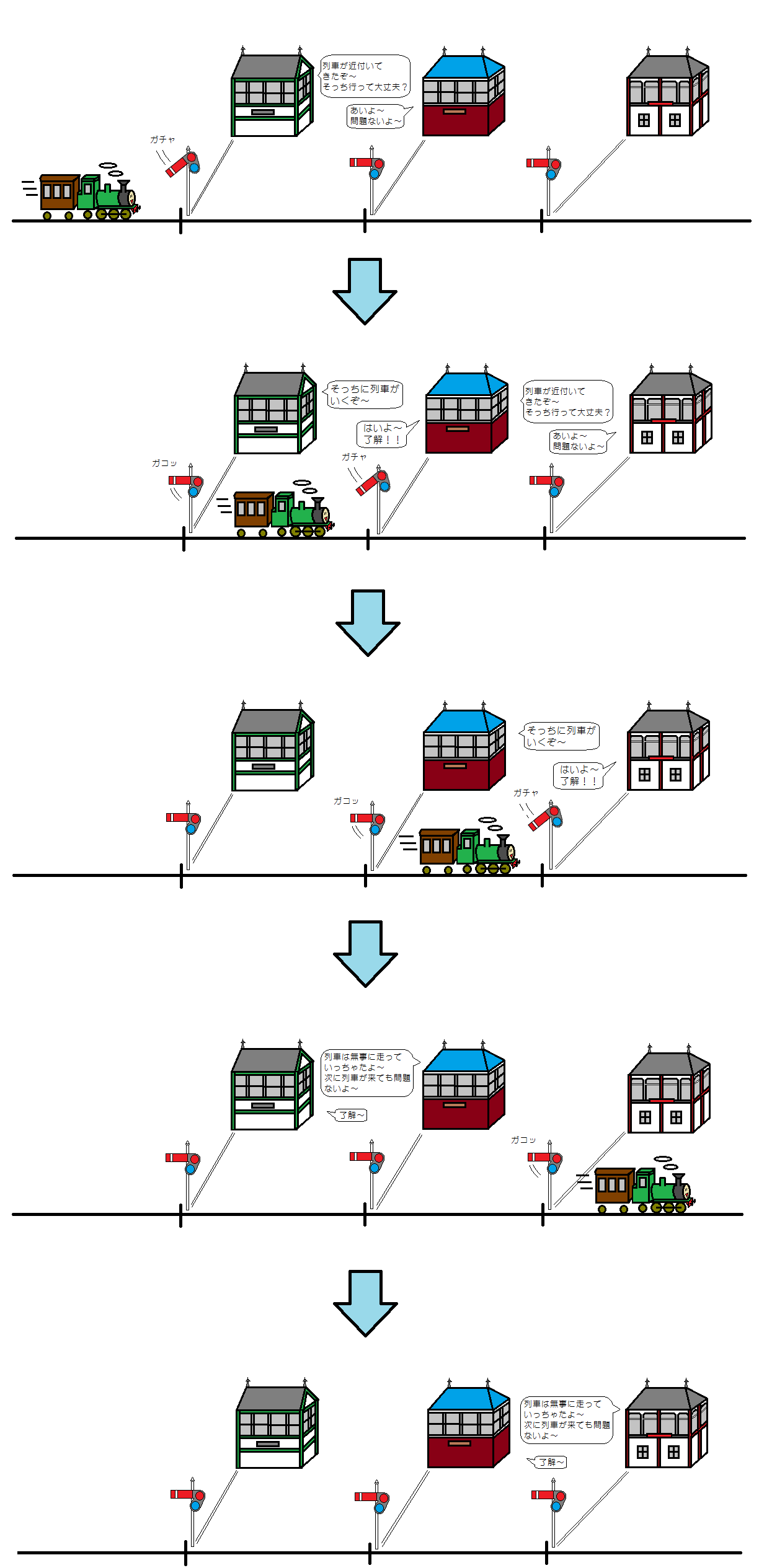

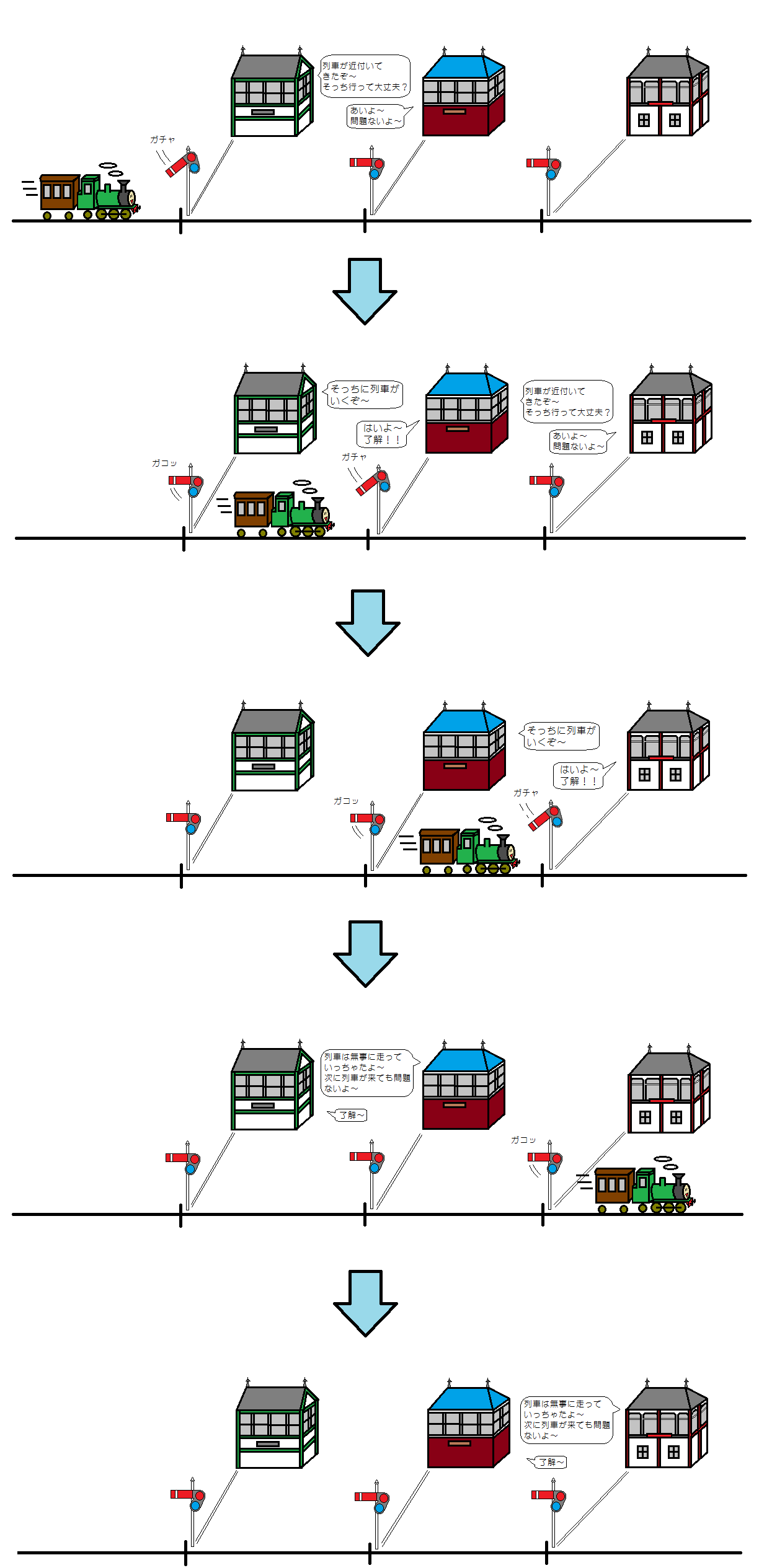

路線を300m以上の区間毎に分けてあげて、そこに列車がいない事を保証してあげればよい訳です。そうすると、以下の図のようなやり取りをしてあげればよい事になります。

当然ではありますが、両端の信号扱所のやり取りも真ん中の信号扱所同様のやり取りをさらにその隣の信号扱所と行っています。また上記信号扱所同士のやり取りはベルにて行います。

さてここで、少し疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。「最後に空いてる旨を申告しているのに、なぜ初めに改めて空いているかと聞く必要があるのか?」と。

それは、上の図では単純な一直線でしたが、例えば真ん中の信号扱所の所で他の路線が合流している時、その路線から列車が進入してくる状況では左側の信号扱所からの進入許可はできない事を改めて伝える必要があるわけです。

従って、その都度確認を行うのです。

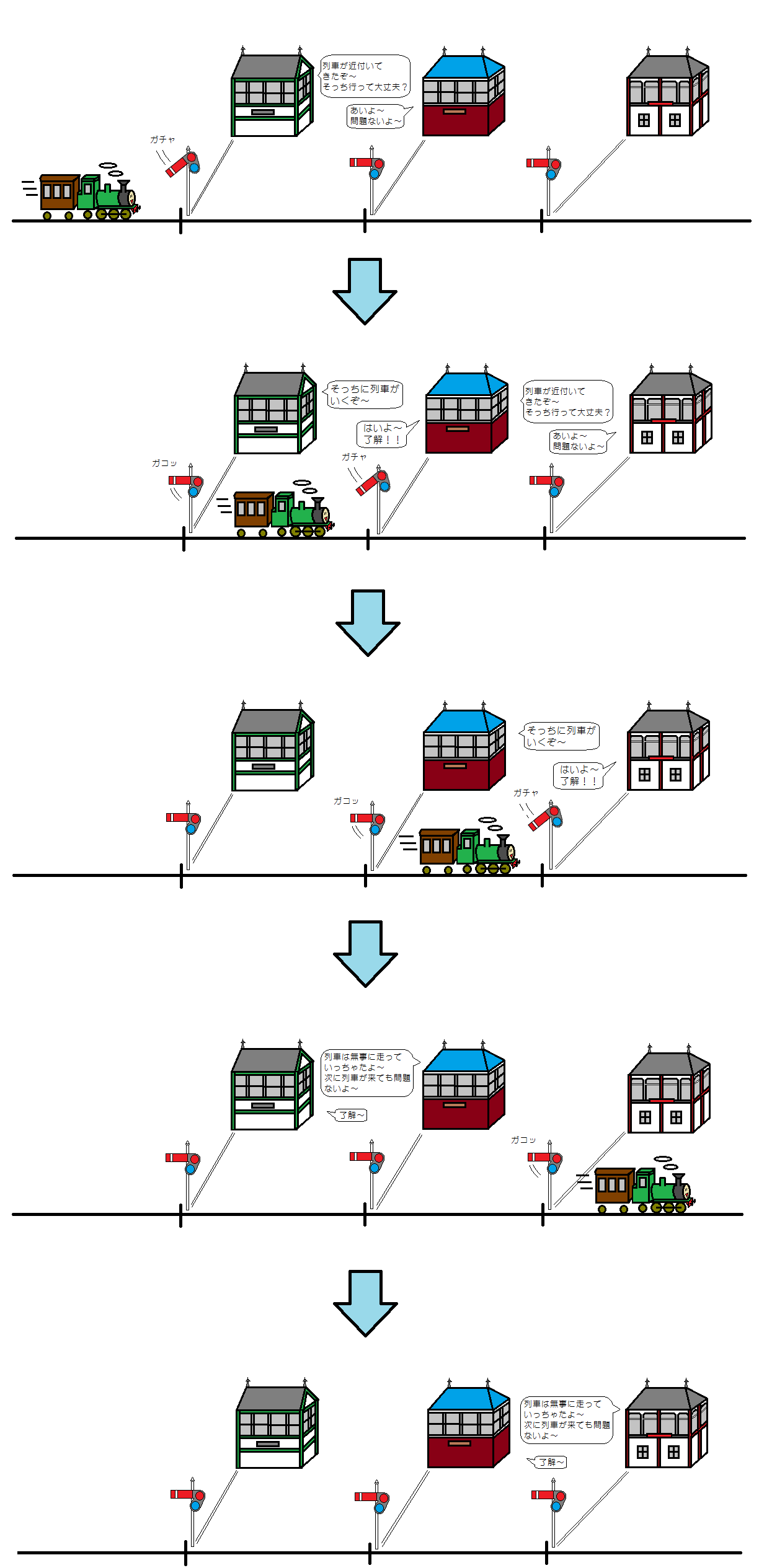

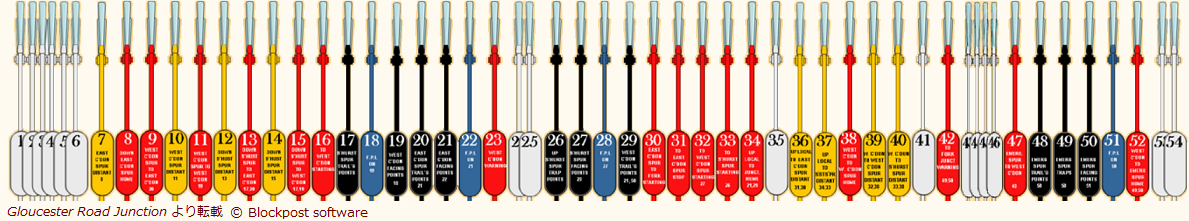

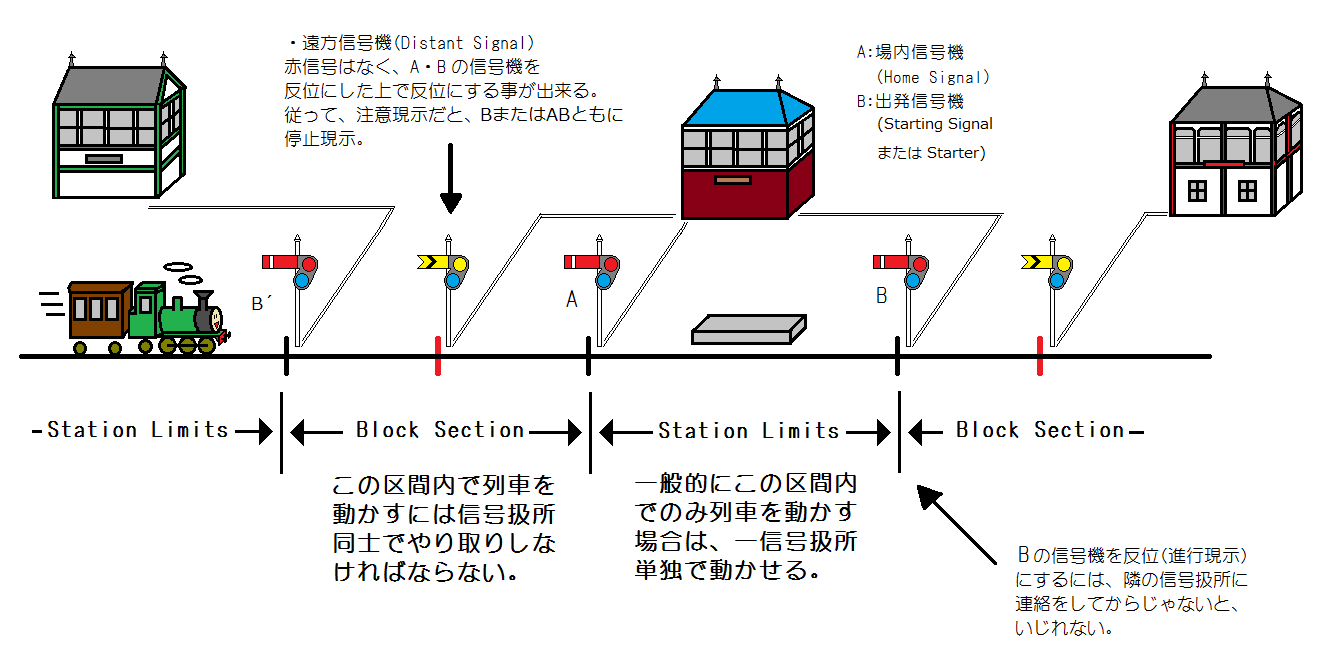

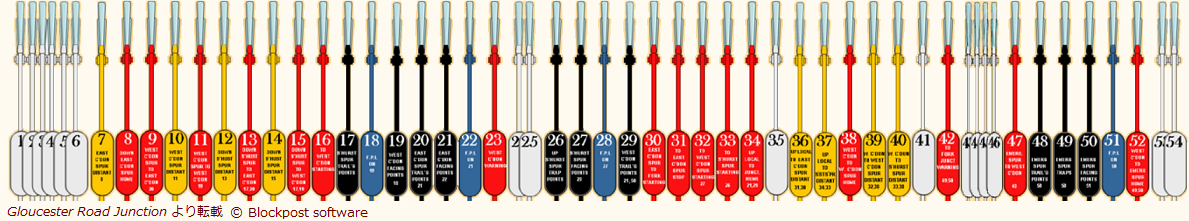

実際の信号扱所では、以下のような感じになります。

A・B・遠方信号機の順で開通 / B信号機は隣の信号扱所に連絡してから開通、この2点を押さえておけばなんとなくその動作も分かっていただけるかと思います。

また実際には日本と同様に、出発信号機や場内信号機が第一場内・第二場内などに細分化され、Outer home や Advanced starting などが設置される事もしばしばあります。

では、以下の動画をご覧ください。

なお、ベルコードについては改めて他のページにて解説いたしますが、1回ベルが「呼び出し」、3-1ベルが「旅客列車接近」、2回ベルが「そっちいくぞ〜い」(笑)、2-1ベルが「列車進出したよ」、

同じベルコードを繰り返した時は「了解」または「大丈夫だよ」という返答の意味だと取り合えずは覚えておいてください。

なお、3-1ベルの「-」の部分はpouse、つまり一旦間を開けるという意味です。ですから3-1ベルなら「three pouse one」と読み、3回続けてベルを押し、一旦間を開けた上で、もう一度ベルを押す意味となります。

https://www.youtube.com/watch?v=eT_AVJjnotc

なんとなくその動作をご理解いただけたでしょうか?

今後、以上の動作をもう少し正確に定義していきたいと思いますが、ここまでご理解いただけたら取り合えずはYapton Sinal Boxは一応楽しめるかと思います。(実際には踏切やらベルやら、正しく運行するためにはもう少し知識が必要となりますので、

エラーはやたら出ると思いますが・・・)

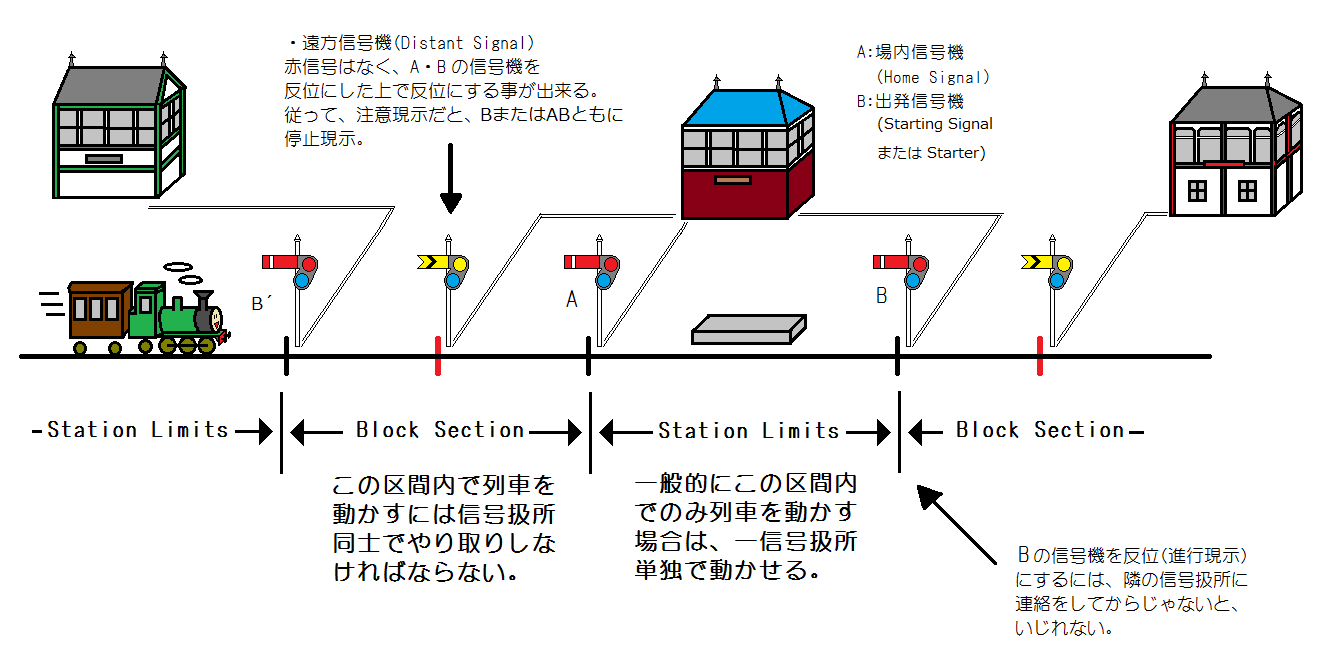

なお最後に補足となりますが、上に掲載した絵は日本の国鉄において一般的に採用されていた「lower quadrant」タイプの腕木式信号機で解説を致しましたが、

イギリスにおいてはこの方式を採用してるのは、GWR(Great Western Railway)等を中心とした地域であり、イギリス全土を考えた場合、「upper quadrant」タイプの方が一般的と言えるようです。

その他においても、イギリスの鉄道史の中で様々なタイプの信号機や装置が採用され、それを一つ一つ解説するのは私の知識不足により不可能です。従って、より解説しやすくする目的

で掲載している絵等に関して、“ゆる〜く”「こんな感じなんだね」と概念を捉えるレベルで見て頂けると幸いです(はっきり言って知識不足に対する言い訳です、すみません)。

更に、今後改めて触れるかもしれませんが、イギリスの距離表示はマイル(mile)、したがって速度もマイル毎時(mph)が一般的となります。

ですので、感覚的に捉える為にも慣れ親しんだkm/hへの換算の必要に迫られる場面があるかと思います。

1mph=1.609344km/h≒1.6km/h、暗算するときは「元の数字 + 元の数字の半分 + 元の数字の1/10」で手早く計算すればOKですね・・・?!

「1.6」を忘れた時にはマイルとメートルの成り立ちに立ち返るか(え?!)、「イギリスの看板列車intercity125は125mphで走るから、これは201km/hだから・・・むにゃむにゃ・・・」余計分かりにくいと思った方は、適当に表でも作ってくださいネ。

また、勾配表示も日本の鉄道で一般的な千分率=パーミル(‰)と異なり、分子を1とした分数で表す事が一般的です(これは日常生活においても同様に、日本より「小数よりも分数表示」

の傾向が大きいように思われます。1つの物を何人で分けるかという発想の発展でしょうか?)。従って、1/50の勾配=20‰といった計算しやすい場合はよいとしても1/37の勾配=・・・

という場合は電卓なしでは少し頭を悩ませる事になるかもしれません。まぁこれも、余計分かりにくいと思った方は、適当に表でも作ってくださいネ、ですかね・・・

まぁ余り関係ない事も書いた気がしますが、文化の違い等も含めて楽しんで頂けたらなぁというつもりで書いてみました。

ではこの辺でページを改めさせていただきます。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう