ベルについて

さて、信号扱所間で連絡を取り合いながら協力して列車を進行させていくわけですが、本質的に

「認識違いなどなく安全で的確・適切に」、「迅速な連絡方法で」、「定められたダイヤなどはあるものの、次の列車がどんな列車かは改めて確認して運行する必要がある」

わけですから、信号扱所に電話等が設備されていても基本的にベルでやり取りを行う事に大きなアドバンテージがある訳です。

基礎編においては、「列車が近づいてきたぞ〜そっち行って大丈夫?」「そっちに列車がいくぞ〜」「列車は無事に走っていっちゃたよ〜次に列車が来ても問題ないよ〜」

という形でお示ししましたが、これはそれぞれ「Is Line Clear? (=ILC)」「Train Entering Section (=TES)」「Train Out of Section (=TOOS) または Train Arrived Complete (=TA)」

というものに対応しています。そしてそれを承認するにはそのベルを繰り返すという形でやり取りを行う事となります。基礎編のイラストを参考に、その流れと対応する言葉について

覚えておいていただくと幸いです。

では、これよりベルの更なる深みにはまっていただきます(笑)。

まず、列車を動かしていく上でどのような情報を伝えていけばより円滑で的確な運行に役立つでしょうか?

「運行番号」「列車種別」「行先」・・・この辺りが必要な事はお分かりだと思いますが、より一般化・汎用化された形でやりとりする事を前提として、突き詰めると、

「列車のタイプ」と「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」という情報を主に伝えて、あとはダイヤと照合し、場合によりその地域や信号扱所に適したベルコードを導入するという考えに至ります。

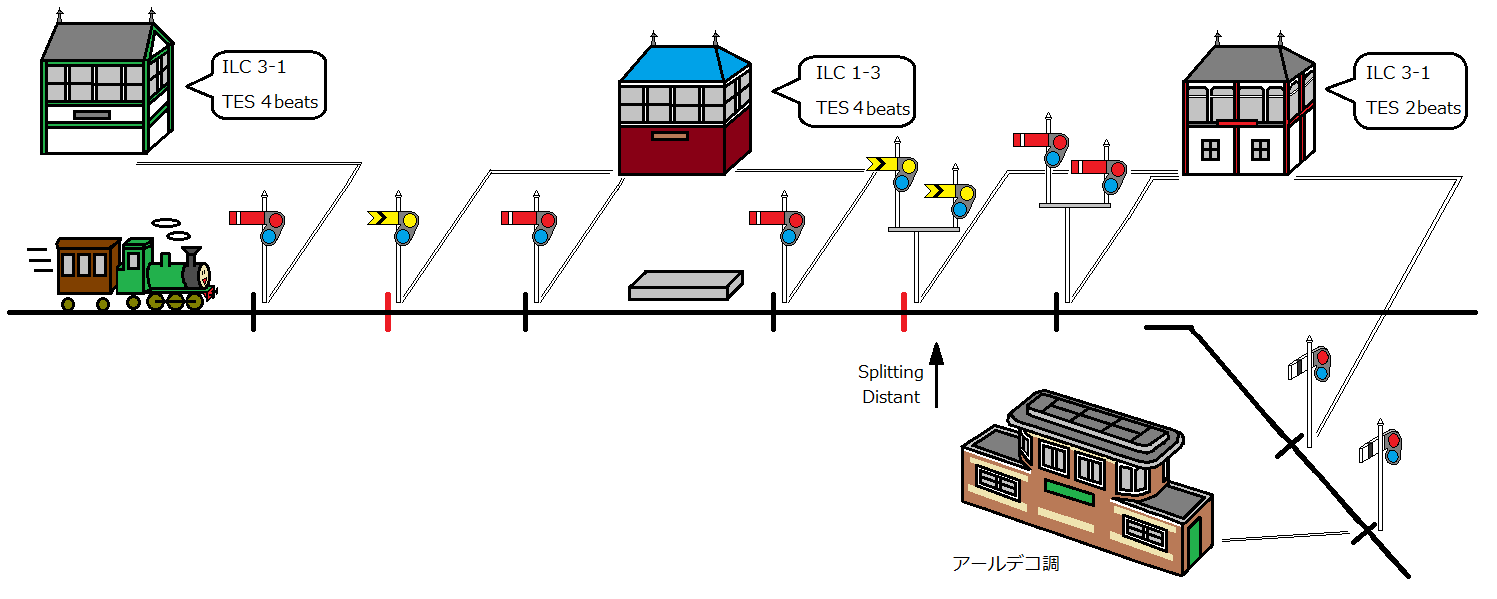

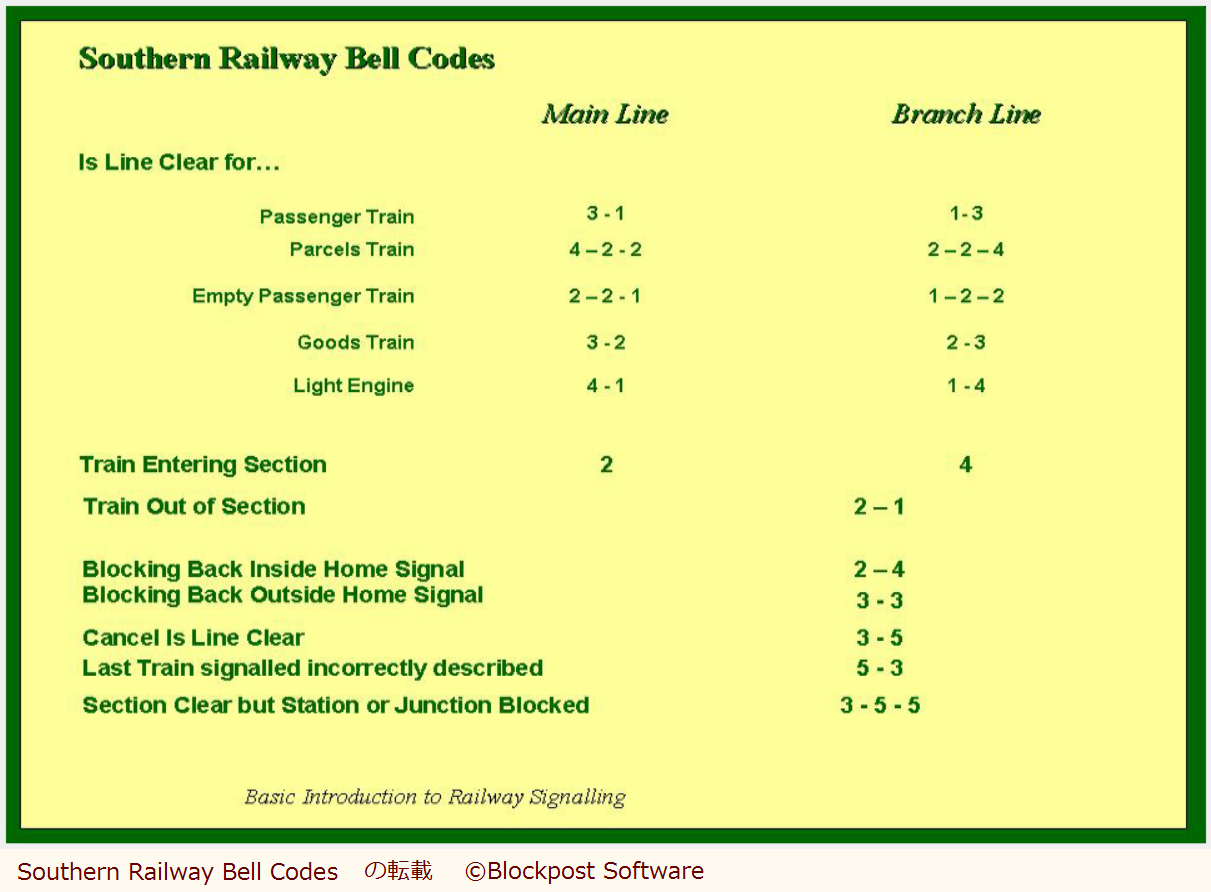

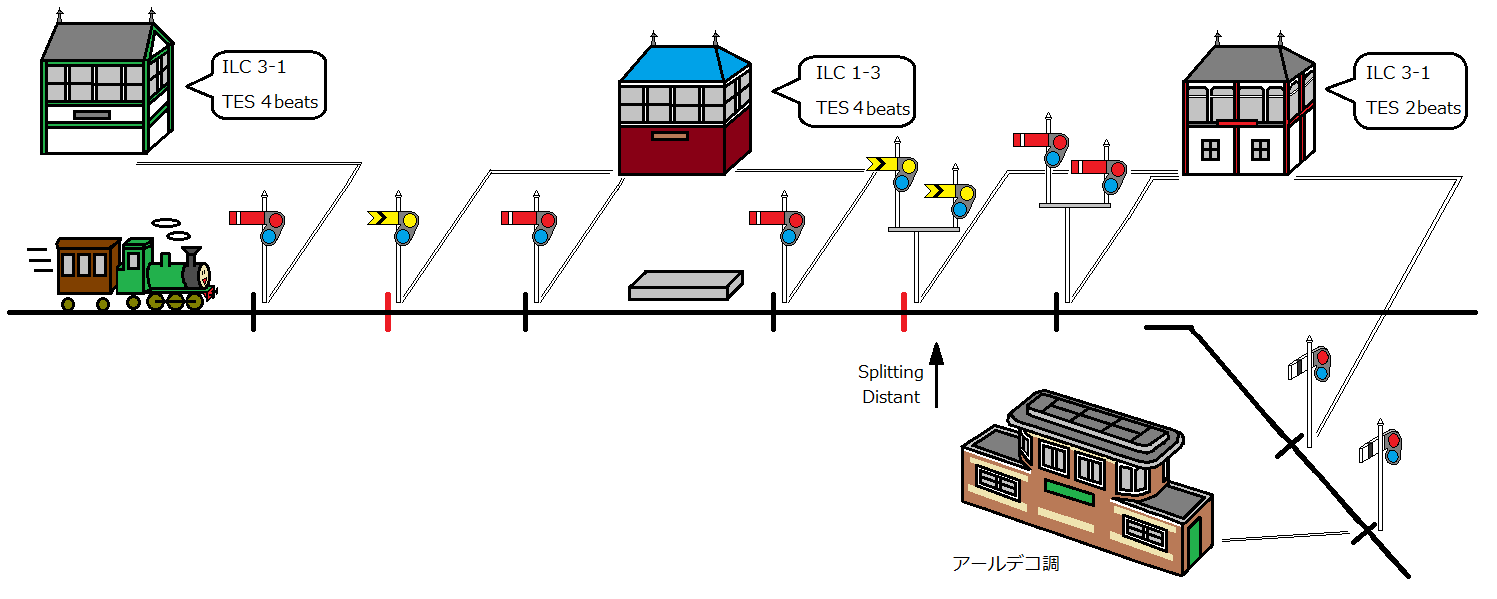

そして、接近鎖錠に対応する「Is Line Clear? (=ILC)」時に「列車のタイプ」と「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」を伝えればそれに対応した進路に対する準備ができる事になります。

しかし、一つ考えて頂きたいのは、速やかに列車を進行させる事を考えると(遠方信号機を列車接近の適切な時機にすでに反位となっているためには)、

「Train Entering Section (=TES)」を隣接信号扱所から受けた時点で(つまり進路鎖錠状態なのですから)、更に先の信号扱所に対して速やかに接近鎖錠=ILCを要求し、

遠方信号機を反位としておきたいものです。ですが、この際に「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」という重要な情報を盛り込まなければなりませんから、なにかもう少しサポートが欲しい所です。

という事で、手前側の信号扱所はTES時に「列車があなたの“次の”信号扱所で分岐するか否か」を入れ込む事により、速やかに先の信号扱所に対して「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」を

伝える事ができるようになります。そう、分岐の2つ手前の信号扱所は結構重責なのですよ?

また、分岐一つ手前の信号扱所のTES時においても「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」を同様に入れ込む事で確認を重ねる事ができます。

そして、「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」はpauseコードを挟んで逆さになるようにベルを打ちます。つまり3-1ベルであれば1-3と打つ訳です。

つまり、互いのILCベルは逆さのものが存在しない事を保証させていなければなりませんし、基本的に分岐を伴う列車のILCコードはpause(またはpauseをを前後に挟む数字)を挟んで反転でき区別できるものでなければならない

訳です(例外としては急行列車は4ベルですが、これが分岐する際は4-4ベルとする等はあります)。

さらに、TES時に「列車があなたの“次の”信号扱所で分岐するか否か」「列車があなたの信号扱所で分岐するか否か」は共に、しない場合は2ベル、する場合は4ベルとなります。

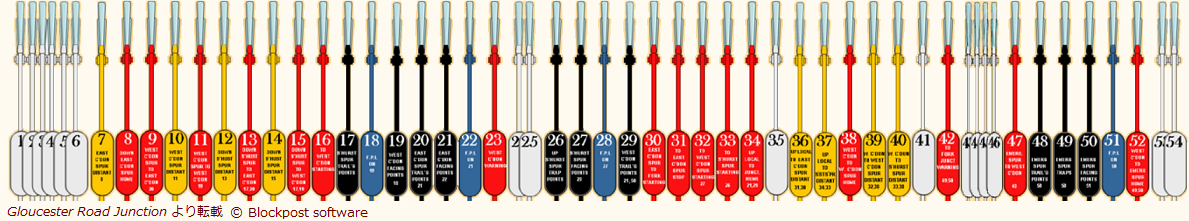

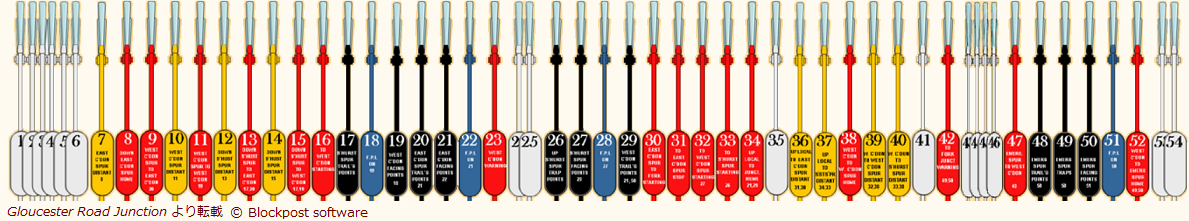

まとめると図のようになります。

ズバリ、見た通りです。

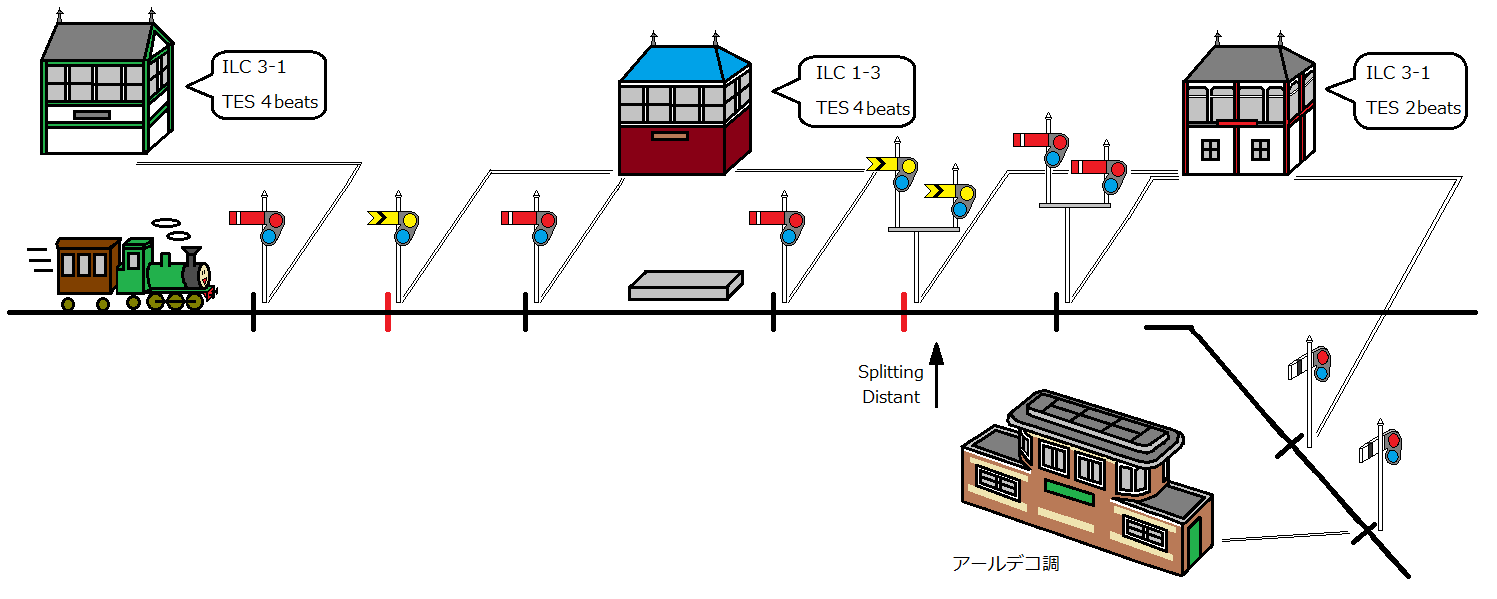

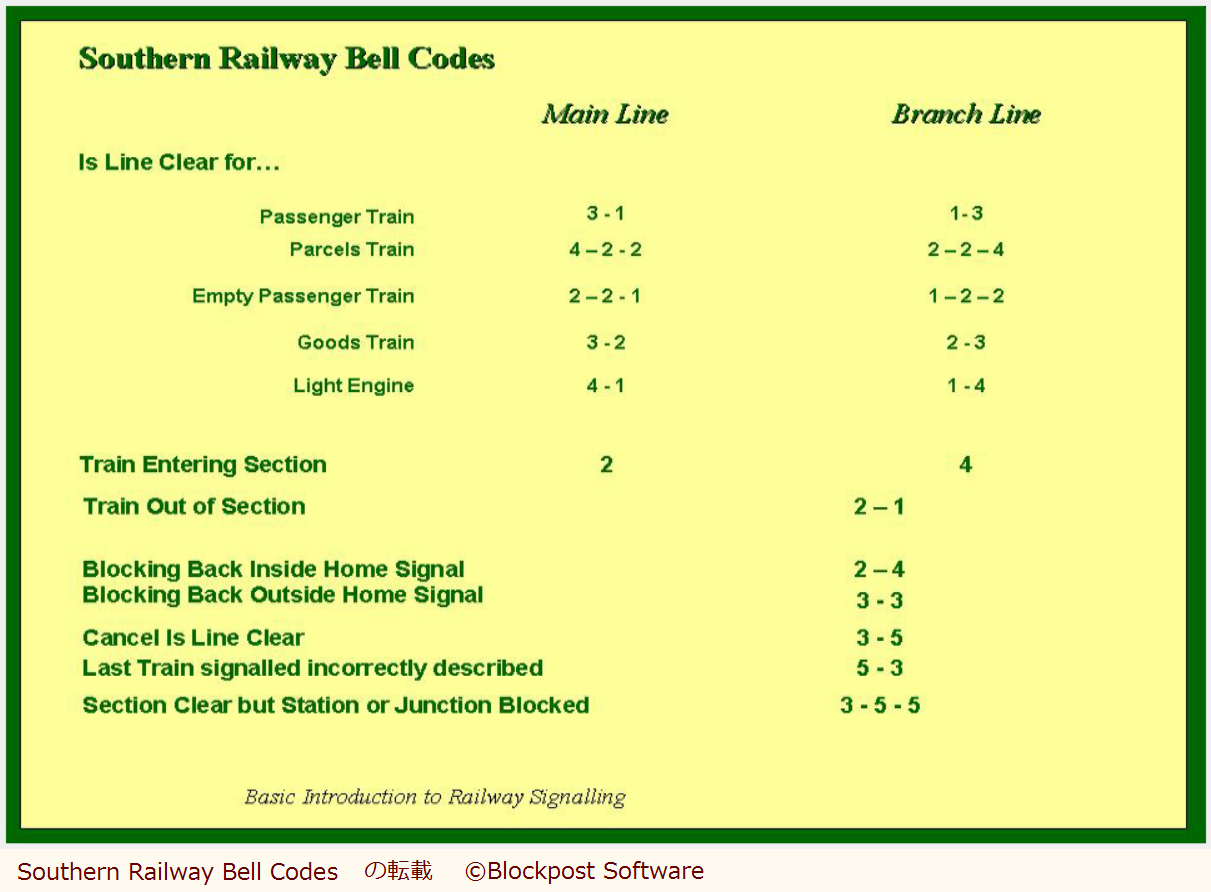

続いてSouthern Railway Bell Codeをみて行きましょう。

Southern Railwayとはイギリス四大鉄道の一つイングランド南部地域を中心に路線を展開していました。

一番下部に「Basic Introduction to Railway Signalling」とあるようにこれを基礎として覚えて(或いは手元に置きながら)運行していくと良いと思います。

上半分が各列車の種類毎に割り当てられたILC、左列直進する場合のベル、右列が分岐していく場合のベルです。そして上から旅客列車、小包列車、回送列車、貨物列車、機関車主体の列車と

なっています。

そしてその下にTES、TOOSと並んでいます。これはもう上記した通りなので改めて述べるまでもありませんね?

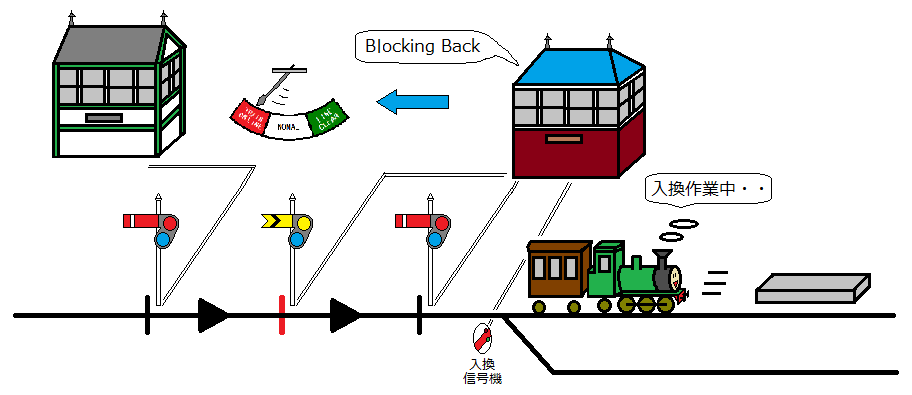

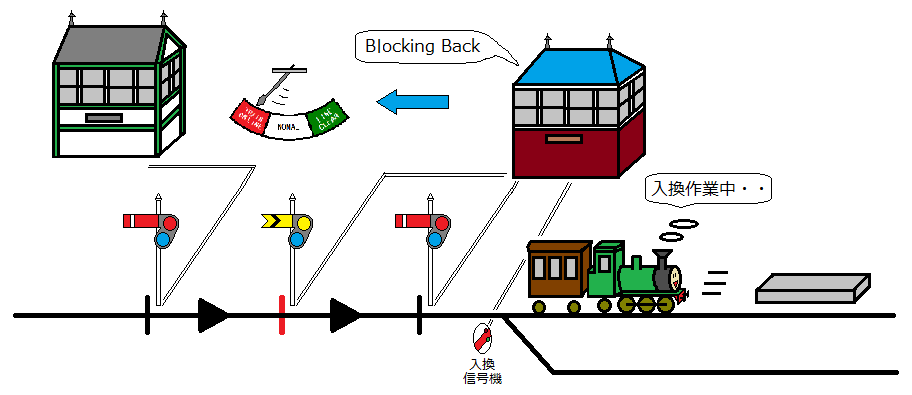

更にその下には、Blocking Back〜と続きます。この二つは(第一)場内信号機の内側または外側にはみ出して入換を行う際に用いるもので、

つまり短距離とは言え、通常の列車の進行方向とは逆に進み場内信号機を越えてBlock sention内にまでバックする、または場内信号機のオーバーラップ内で

入換を行うのですから、後続列車の運行に影響を与えますので、隣接信号扱所の許可が必要となります。

こんな感じです。もちろんこの時の扱いは通常と異なり、入換を行っている側がこのベルをILCのように使い、そして隣接側がそれを承認、入換側がいきなりBlock indicatorを

TRAIN ON LINEにします。入換終了後は通常のTOS時と同じ扱いとなります。

更にその下です。

「Cancel Is Line Clear」、「Last train Signalled Incorrectly described」これらはそれぞれ、ILC自体をキャンセルする際と、間違ったILCベルを鳴らした場合に使用するものです。

シミュレーション内ではあり得ませんが、実際には列車がトラブルにより当該信号扱所管内で停車する事になり、他の列車を先に進出させる時などに使う事もあるようですが、

シミュレーション内では単純に「やっべ間違えた、こっちの列車が先だ」「おっと、〇〇方面行だった。やっちゃった」といった時に使用します(え?)。エラーにはカウントされてしまいますけどね。

さて最後の「Section Clear but Station or Junction Blocked」ですが、これについては、「より効率的な運用と安全との間で」ページのwarning arrangementの部分で触れますが、

文字通り「(第一)場内のオーバーラップまでは確保されてるけど、その先の駅またはジャンクションには列車がいるよ」という事を知らせるものです。

この取り扱いは限られたBlock section内で使用するもので、ILCの応答に使用し、その取扱いの可否を隣接信号扱所と承認し列車をBlock section内に進入させます。

さてここまで、基本的なベルについて触れてきました。今後、地域や信号扱所毎の独自のILCや特別な取り扱いが登場する事になりますが、どれも基本は上記したものの発展形と思っていいと思います。

という事でベルについてはとりあえずこの辺まで・・・。次章をお楽しみに・・・?

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう