閉塞状態表示器?(block instrument)について

さて、非自動式信号システムにおいて問題となるものの一つとして、信号扱所から「列車がどこにいるのか」をある程度の精度で把握できていなければ、閉塞を作って管理を行っている意味がなくなって

しまいます。何しろ、信号を停止信号に切り替えるの一つも手動なのですから・・・。

しかしながら、信号扱所から視界の行き届く範囲ならまだしも、それを越える範囲には何かしらの仕組みを設ける必要があります。

「そんなの軌道回路を敷設すればいいじゃん!」という言葉が聞こえてきそうですが、軌道回路を設けるためには専用の安定的な電源や、漏電が規定値以下となるような絶縁がよくて、

輪軸による短絡を確実に検知できるメンテナンスのよい線路、そして検知したものを信号扱所まで知らせるための装置が必要となります。それを線路の距離分を軌道回路毎に設けるという事は

比較的初期の鉄道システムの時代においては大変なコストを要するものなのは想像に難くないのではないでしょうか。

なお、直流電流による軌道回路を構築する場合を想定してみると、一般社団法人電池工業会の電池年表(http://www.baj.or.jp/knowledge/chronology.html)によると、ボルタ電池の発明は

1800年、エジソンによる鉛蓄電池の発明は1900年となっています。また、発電の歴史を見ると、1832年に発電機・1840年に水力発電の発明、1881年に火力発電が行われ始めたようで

、初期は電燈需要への対応が主なものであったようです。

さらにその実用化と安定化への道筋を勘案すると、一般旅客や貨物を運送した本格的な鉄道の誕生は1825年のストックトン〜ダーリントン、

1830年のリバプールー〜マンチェスターが始まりですから、時代背景的にも軌道回路の装備が単純ではなかったのを承知いただけるのではないでしょうか?

(なお黎明期の鉄道においては、今のエレベーターの如く、一つの軌道に一連なりの車両を走らせるという発想だったようで、初めから信号システムが要求されたわけではなさそうですが・・・)

なお、当シミュレーションにおいては実際に軌道回路が設置されていなかった区間においても列車位置の表示のために軌道回路を設置してあるような表示としてある箇所もあるようなのであしからず。

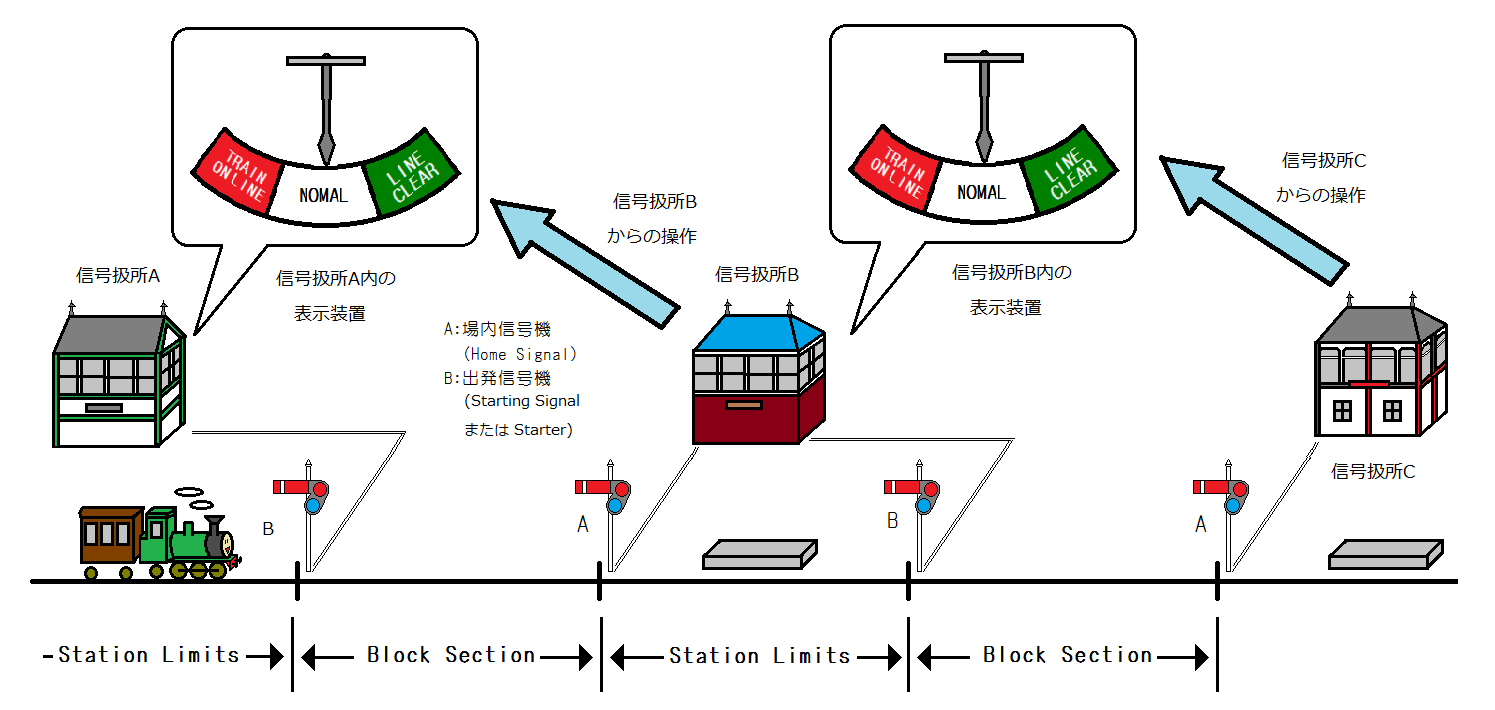

さて、軌道回路なしにどのように列車位置を特定するのでしょうか?まずStation limit区間に停止している列車は信号扱所から直接見えますからまぁいいでしょう。問題はBlock sectionです。

ベルによって隣接信号所から列車の接近を知らされる訳ですが、何かしらの形でこれを表示しておかなければ列車の存在を忘れてしまい、列車は場内信号機で待ちぼうけ、そして

あろうことか他列車の進入を許可して、結局ドーン・・大事故を引き起こしかねない訳です。

しかし逆に言えば、この状態を表示する装置や記録装置があればこのような事故は引き起こす可能性は下がる訳です。

「軌道回路がなきゃ、列車分離時に気づかずに結局同じ事になるんじゃないのか?」って?えぇ、そうなんです。テールランプを通過した列車のテールランプを確認する事、これも信号扱手の非常に重要な役割ですヨ。

さて、閉塞の状態を表示する装置や記録装置という部分までお話しました。記録についてはノートに逐一記録を行う事で一応事が足ります。

しかしこれでは単一信号扱所内での忘却事故を抑えられるというだけで、隣接信号扱所間での情報共有はどうすればよいのでしょうか?

さもなければ、「送った(つもり)」「いや受けていない(つもり)」でドーン・・または実際には列車はいないのにいる事になってて「おい、列車詰まってるぜ!!」状態になりそうですね。

更に言えば、表示装置の情報を信号の連動装置などとリンクさせれば無用な事故を減らす事も出来そうですね!!

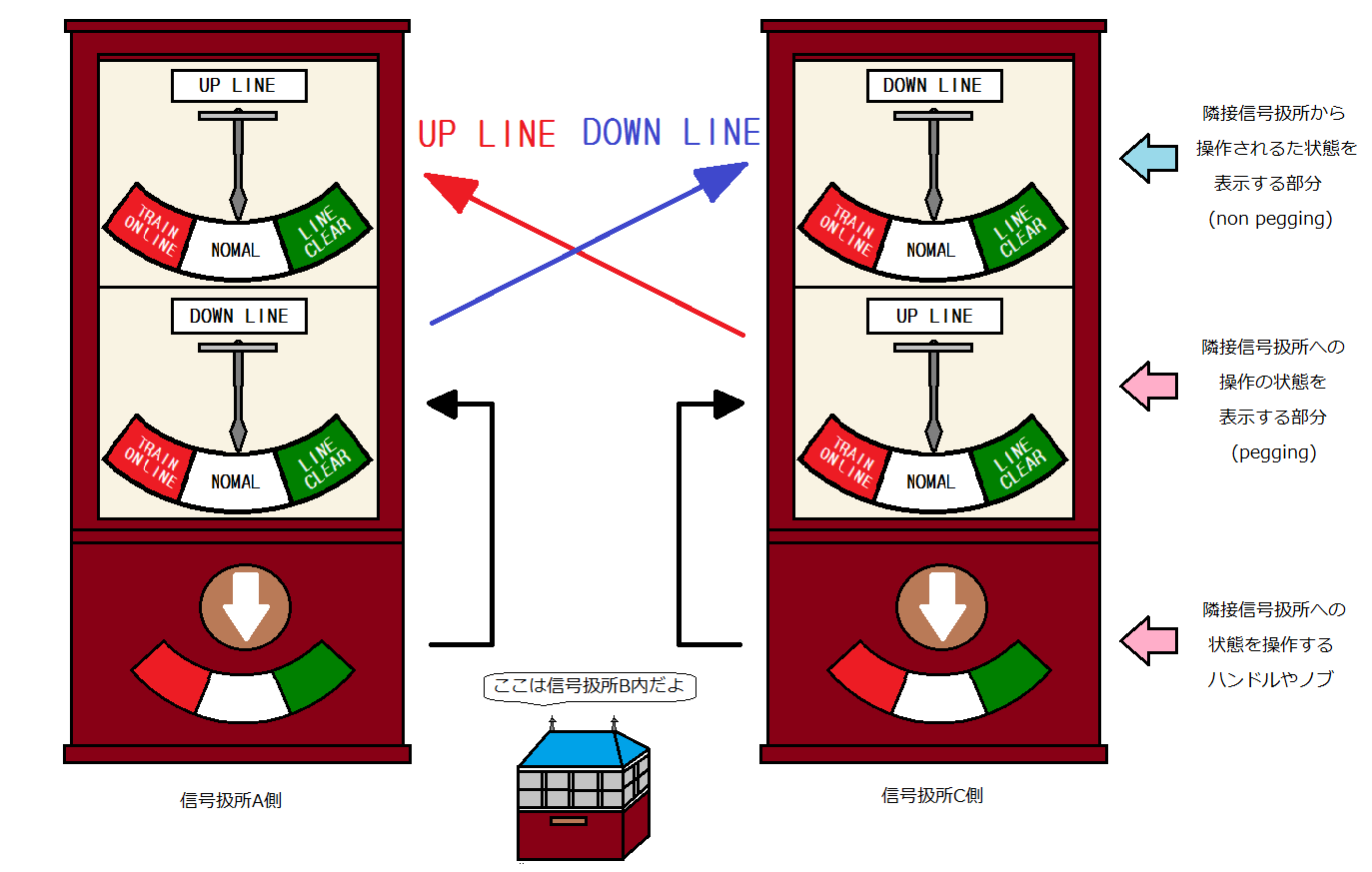

ではどのような方法で?そうです、電信です。状態としては「進路鎖錠状態・接近鎖錠状態・何もない状態」という3種類の状態があれば良さそうですね?(詳述は避けますが、実際には

初期の頃の「進路鎖錠状態・接近鎖錠状態」だけのタイプとかも在りますが、まぁ気にしないでくださいね)

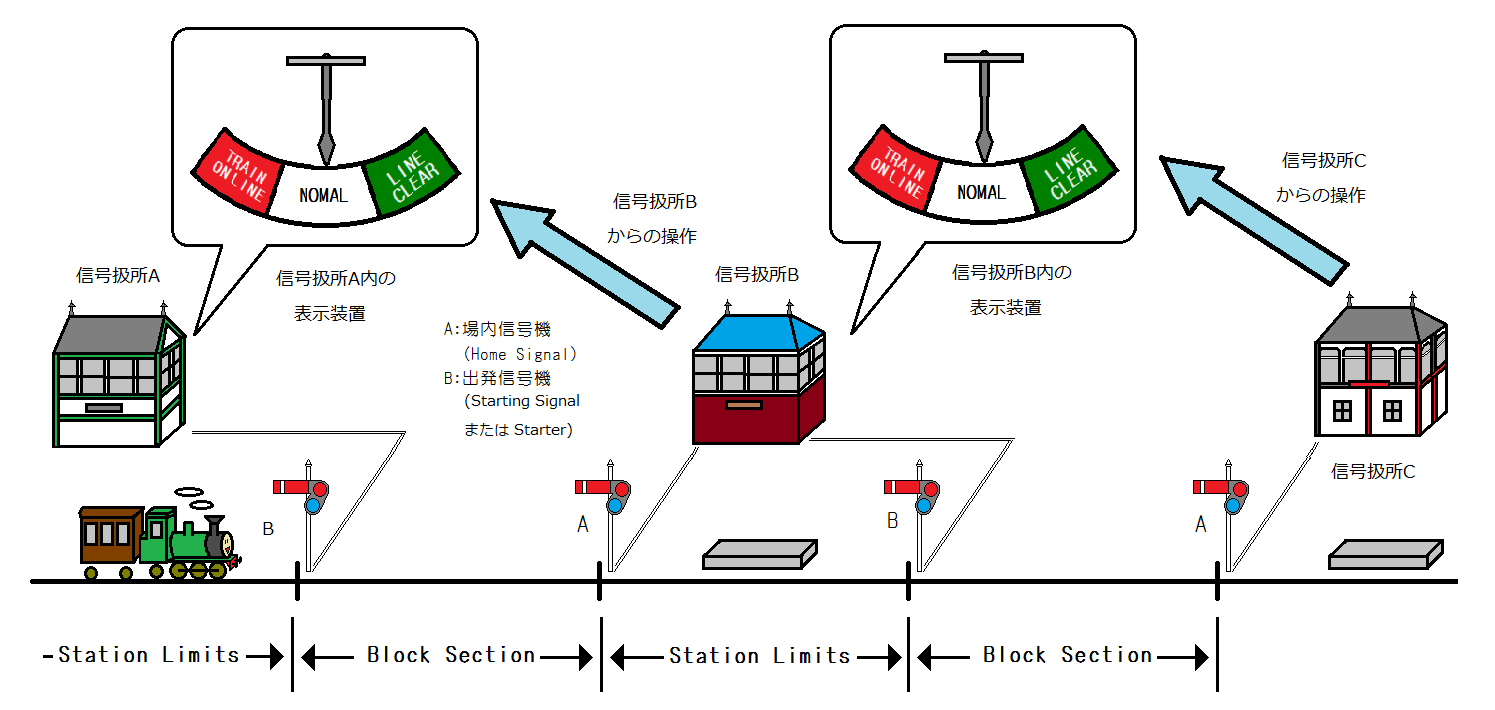

では、どのような手順によって隣接信号扱所間で情報共有を行うべきなのでしょうか。

単純に言えば、列車を承認する側が扱い、情報を共有する形となります。従って以下の図のようになります。

なんかもう見ての通りという感じもしないでもありませんが・・・

進路鎖錠状態が「TRAIN ON LINE」、接近鎖錠状態が「LINE CLEAR」、何もない状態が「NOMAL」です(なお、接近鎖錠状態を「LINE BLOCKED」と表示している装置もありますが、

これはLINE CLEARが「列車が進出する信号扱所から見て、接近鎖錠が確保されている」という意味で、LINE BLOCKEDが「列車が進入する信号扱所から見て、すでに接近鎖錠がなされている」という意味だと思うのですがどうなんでしょう?)。

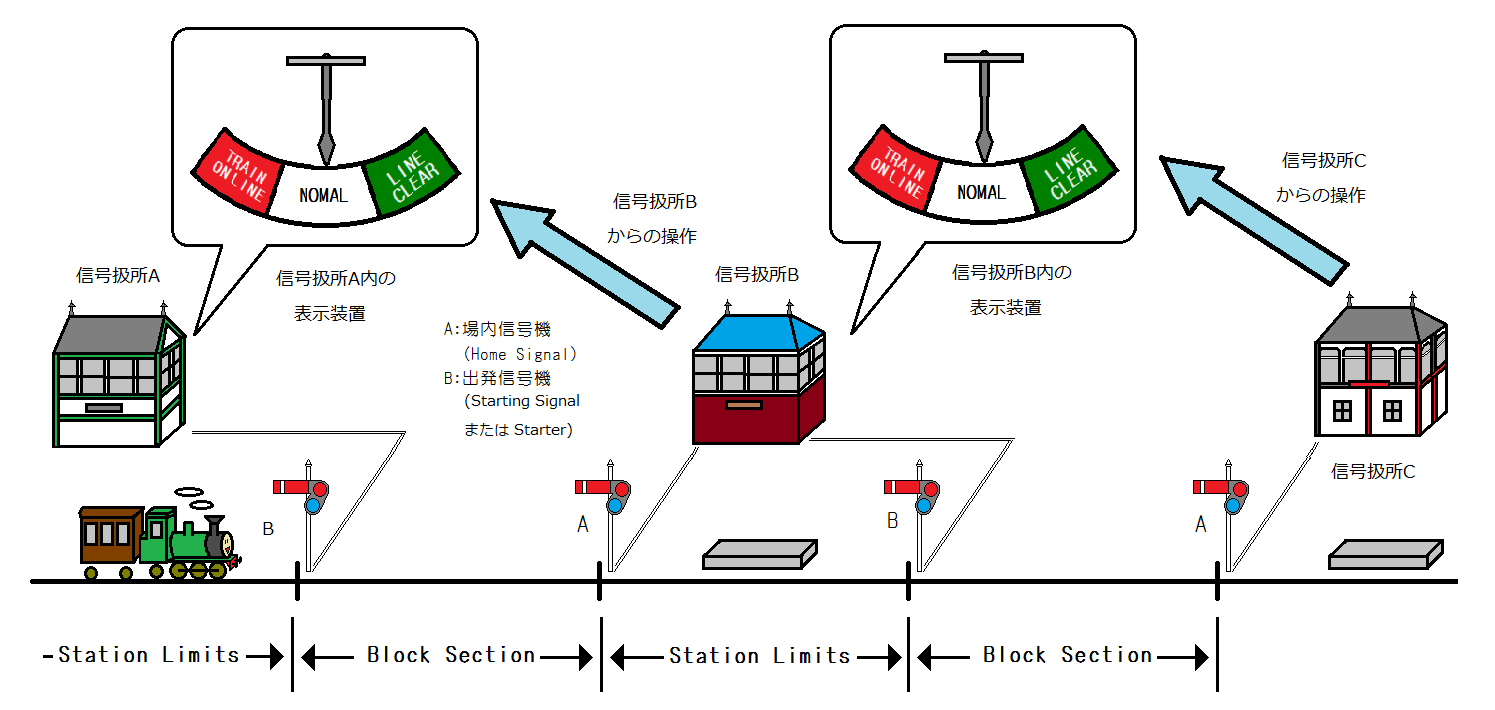

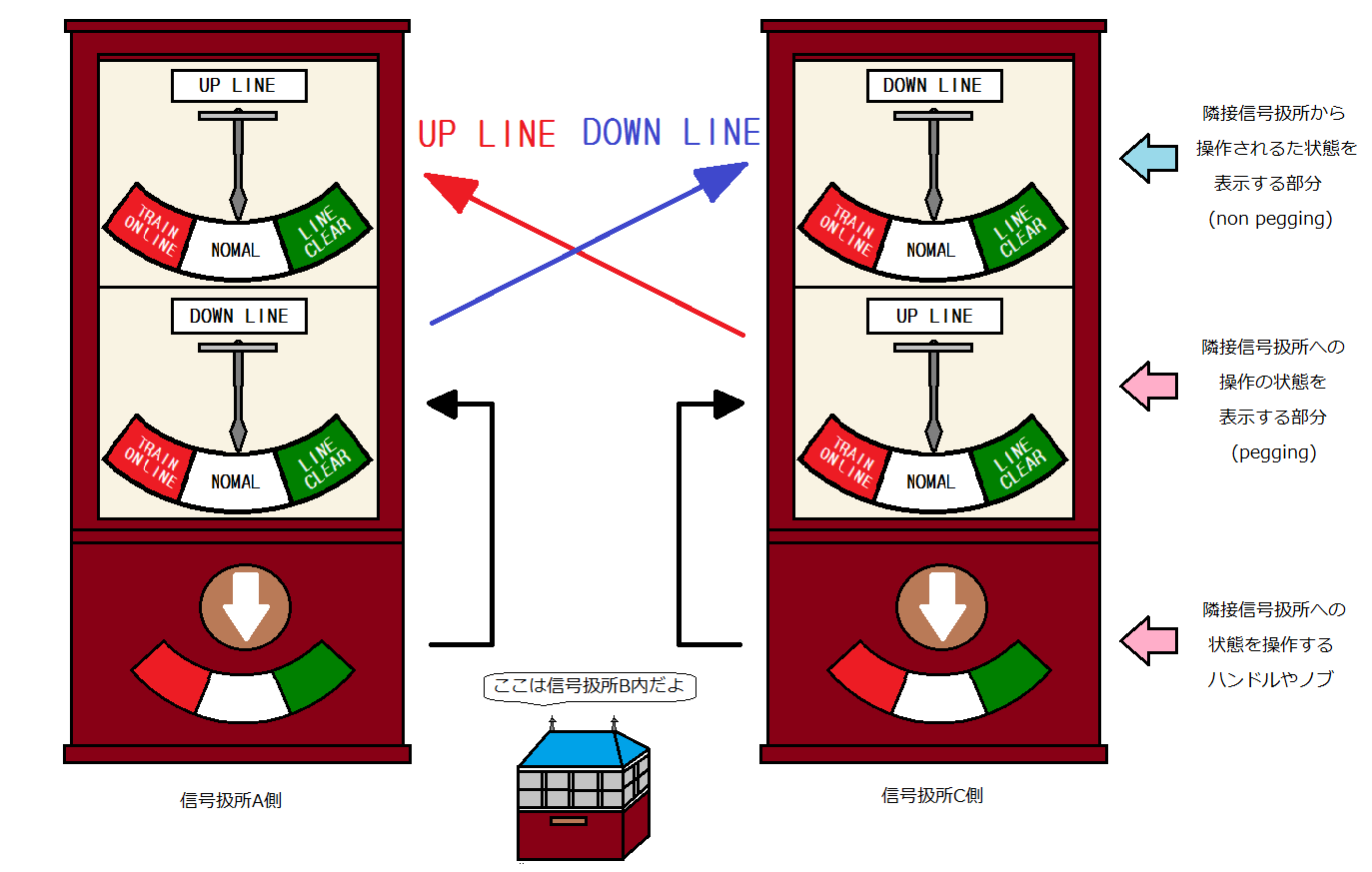

さて、ここでより安全及びコストを考えた装置とする事を考えてみます。

まず、操作する側にも表示がないと、操作する側の認識ミスの問題が起こり得る可能性と共に、受信側と確実に情報が共有されているか疑問ですし、故障時にそれに気づくのに遅れたり、

原因が送信側か受信側かを探るのも遅れそうです。また、上図は単線一方通行の例ですが、Block systemは複線を対象としたシステムですから、これが上り下りのそれぞれに配置されますし、

それが隣接する信号扱所分のセットが必要となります。それをできるだけコンパクトに取り扱いミスのないように配置し、出来るだけ装置を共通化したい。

これらの要求をまとめたものを一信号扱所から見た形で示すと以下の図のような装置となります。デザインについては実際には色々ありますけど、まあ概念図として見て下さいね。

なんか段々面倒くさい感じになってきましたネ・・・。

順番に説明しますと、まず、右側に解説のように上から隣接信号扱所からの状態表示、隣接信号扱所への状態表示、隣接信号扱所への状態表示の操作部となっています。

そして、隣接信号扱所の複線毎に1セットの装置が設置されます。

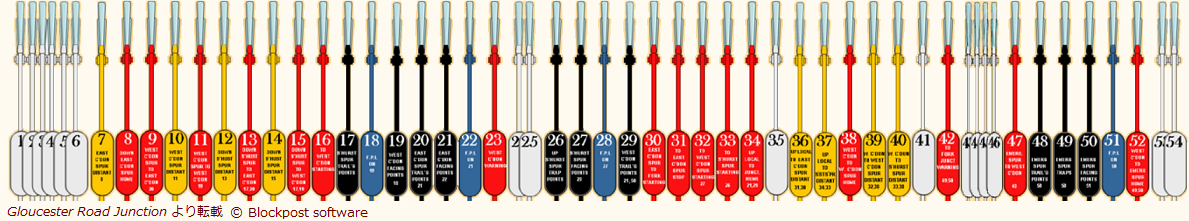

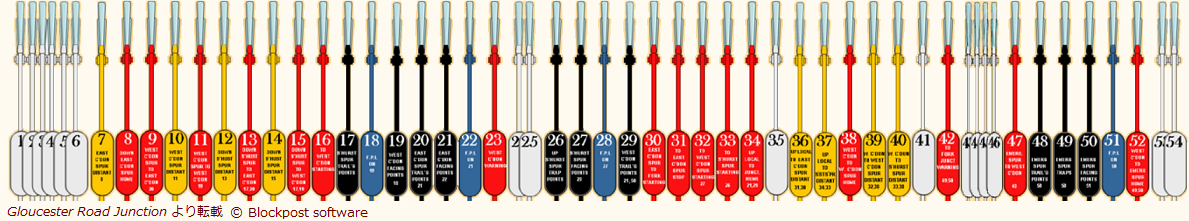

ですから例えば、単純な複々線の中間にある信号扱所の場合には一隣接信号扱所に対して2セットですから信号扱所内には合計4セット並びますし、複線が分岐する信号扱所内には3セットの装置が並んでいるはずですね。

さて、装置が共通化された結果として?、下り線や上り線を俯瞰する際には襷掛けのように見る必要が生じています。個人的にはこれが結構戸惑う部分に繋がっているように思うのですがどうでしょうか?

正直、慣れるまでは見間違いをしますし、ジャンクションに押し寄せる列車を忙しく流して行く短い判断時間の中での見間違いは免れないですから、十分な脳内シミュレーションが必要な気がします。

なお、シミュレーション内ではこの装置を直接操作するわけではなく、ベルによって承認された事を条件に自動的に表示が切り替わります。従って、未だに連動を瞬間的に意識出来ない自分がいるのが悔しい限りです。

さて、私はタイトルにおいて、「閉塞状態表示器?(block instrument)について」と?マークを付しました。

というのも、私は日本における非自動信号システムの資料について詳細された資料について勉強不足によりあまり存じあげておりません。

単線区間の通票閉塞等について解説された資料についてはインターネット上などにもありますが、複線区間をどのように運用しその装置を呼称していたかなどについて

の資料については、どの程度の資料が残っているものなのなのでしょうか(当時の取り扱いを収録した動画についてはyoutube上で確認をしましたけど・・・)。

そして、それがイギリスのものとどう異なっているのか、とてもではありませんが現状の私には理解できておりません。従って、機能が共通する装置なのか、適切な訳語などが存在するのか等について

理解できていない部分が多々ありますため、適当な訳語を当て嵌めたり、単純にカタカナ語とすべきかなど常に錯誤している状態ですので、何かご存知の方はご連絡をお願いしたいと思っております。

という事で、適当に訳語を当てはめている箇所や逃げとして英語表記のまま示す等の対応を行っている事をご了承ねがいます。お読み頂きありがとうございました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう