クリアリングポイントについて

基礎編では閉塞の基本的な話を致しました。信号システムとしてその信頼度を上げるためには通常時はもちろん、異常時やトラブル時にいかに対応出来るかが、一つのカギになってまいります。

しかし、鉄道黎明期の鉄道信号システムは人の注意力に大きく依存していました。その後、数々の事故を経験し、また高速化の要請への対応により、少しずつシステム化が行われていきました。

その中の一つとして、ブロックインディケータ(Block indicator)といった装置やクリアリングポイント(Clearing point)などの工夫と言えるかと思います。

さて、列車が確実に停止信号までに停止するというという事が担保されていれば、それを元に安全な運行を行える訳ではありますが、停止信号を視認した時点から停止信号までの

距離が確実に停止距離を上回っていなければならず、線路状況や天候など場合によってそれを満足する事が困難となります。

その様な際に事故を起こさない為に、停止信号を接近度により2種類設けて二重化する等の対策もあり得ますが、2位式信号が主な非自動式時代にそのようなギミックは現実的に複雑すぎて扱いにくいもののように

思われます(気温によりバーやワイヤの伸び縮みを調整したりしていたわけで・・・)。

また人の注意力に安全が大きく依存していたこの時代、現代のようなATSなどの装置など基本的にない訳ですから、信号冒進を前提とした設計とする事はある意味で必然と言えるかと思います。

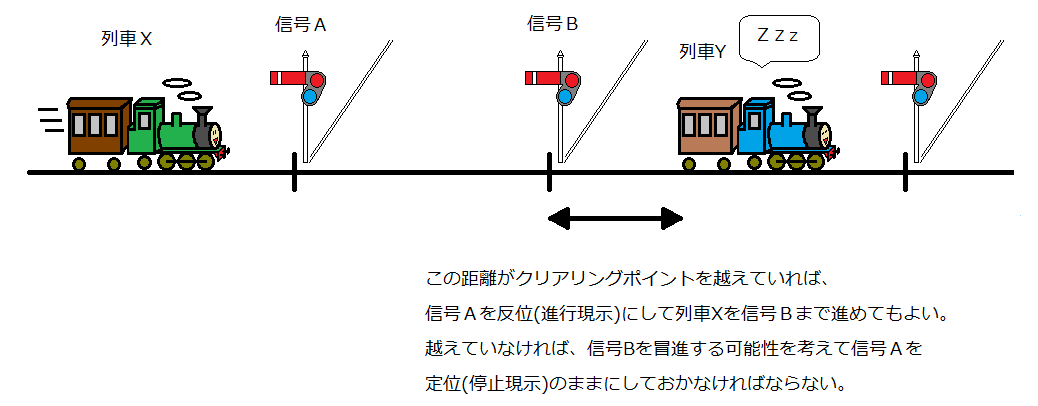

そこで停止信号の内方(信号を過ぎた側)に常に安全マージンを設けておく事が現実的な方策となります。そこでクリアリングポイントという考え方が出てくるのです。

従って、停止信号に対して走行している列車が接近した際に、先行列車が停止信号の先のクリアリングポイントと呼ばれる地点を通過していれば、衝突を避けられるということになります。

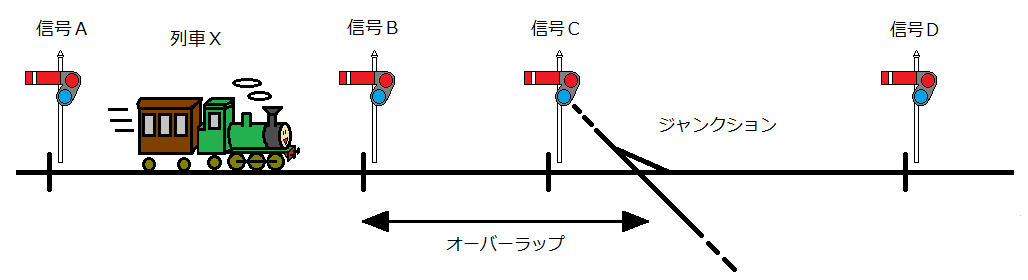

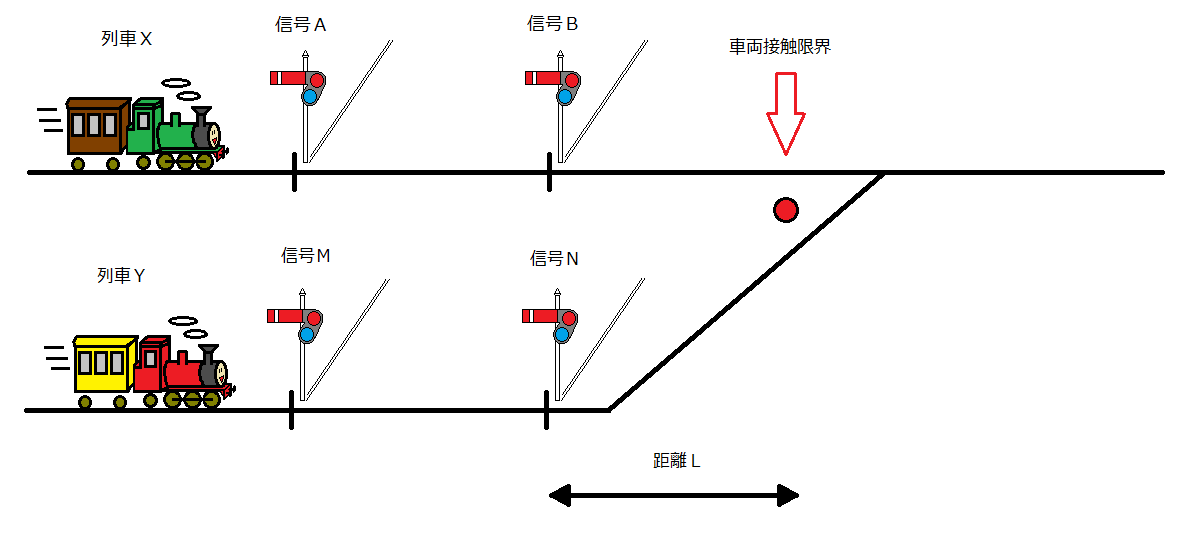

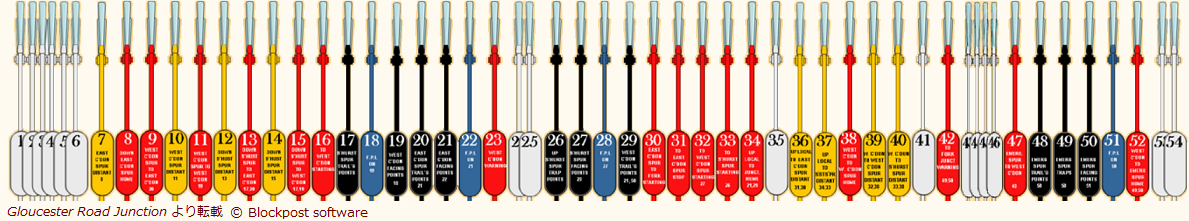

図にすると以下のようになります。

ここで、停止信号からクリアリングポイントまでの距離を一般的にオーバーラップと呼んでいるという事も是非覚えていてください。

さて、このオーバーラップ、どのくらいの距離をとるべきなのでしょうか?

運行間隔を詰めて線路を効率的に使う為に、あまりに長いのも問題ですし、本質的には列車の速度やブレーキ力・線路の勾配等を鑑みた上で決定するのが良いようにおもわれます。

で・す・が・・・、イギリスの鉄道において一般的にオーバーラップの距離は440ヤード(約400m)と定められているようで、高速の列車等や勾配がきつい箇所等は特別により長い距離を定めるものの、

“慣例的に”440ヤードになっているとの事です

(無理くり計算を当てはめて440ヤードっぽい答えを出す事も可能ですが、現状私の力では決定的な根拠を探せていないので、どなたか資料等をご存知の方はご連絡宜しくお願い致します。)。

もしかして、クォーターマイルという切りのいい数字で決めているのかなぁとも思うのですが、確信は持てません

(イギリスにおいてquarter-mileはある種の単位としてよく使われているようです。例えば3 quarter-mile(0.75マイル)というように)。

という事で、この440ヤードという数字、覚えておいて損はないので(ホント?)、是非記憶の片隅に入れておいてください。

ちなみに、機械式の場合はこの440ヤードですが、三灯式信号だと330ヤード、四灯式だと220ヤードを確保する事になっているらしいです。

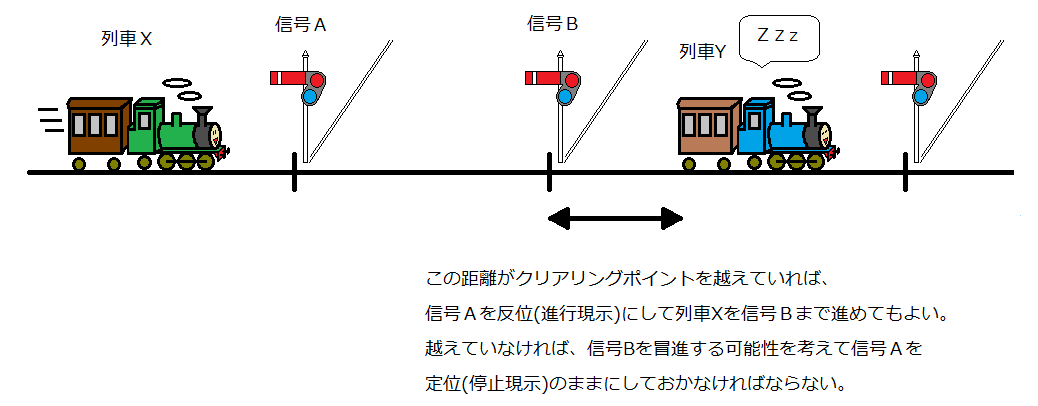

さて、今まで単純な構成の線路ばかり示してきましたが、このオーバーラップ、分岐が関わる場合においてより存在感を発揮します。例えばまず以下の図のような場合です。

列車Yの色派手だし、オーバースピードで冒進しそうじゃね?とかはおいといて・・・ここでお気づきの方もいるかもしれません。そうです、接近鎖錠の元となる考えがオーバーラップなのです。

さて、距離Lがオーバーラップのそれより長い場合は信号A及びMを反位としても衝突を避けられますが、短い場合には、衝突の危険がありますから、互いに鎖錠(ロック)をしなければなりません。

(BとNも言うに及ばず・・)

ここで、「あれ?これだと信号MとNの間に列車Yいたら、列車Xは列車Yのオーバーラップに引っかかりっぱなしじゃん?」と思った方、大切なのは

“走行している列車に対して”という点が重要となります。つまり、列車YがMN間に進入中は列車Xの進入は妨げられなければなりませんから信号Aを反位のままとしなければなりませんが、

列車Yが停止後はクリアリングポイントは適用されなくなり、信号A・Bを反位とする事ができます。

「列車Yが信号Bを信号Nと誤認して誤出発したらどうするの?」鋭い!!そんな時の為に、脱線転轍機などを装備したほうがいいですよ旦那!!

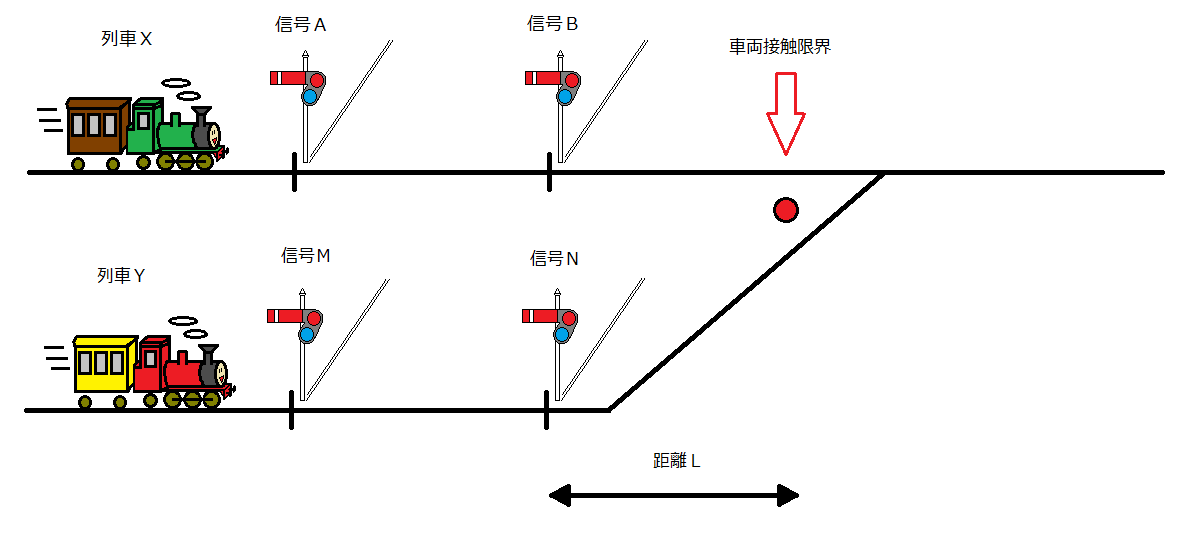

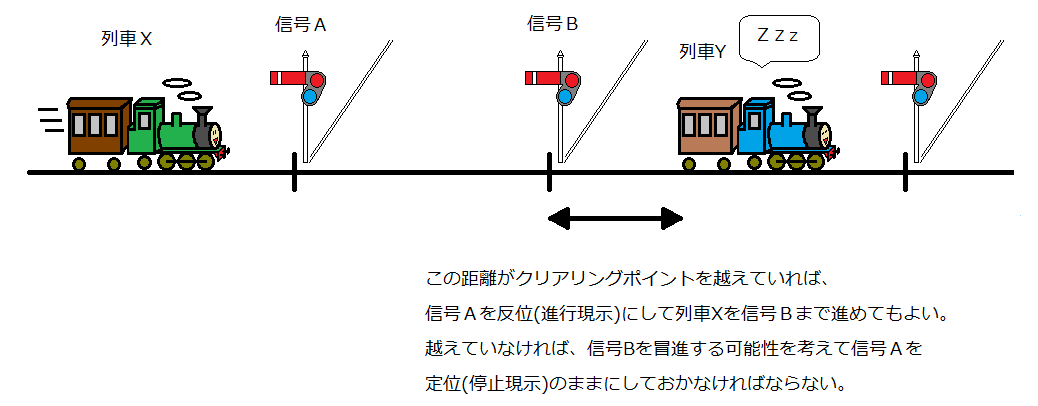

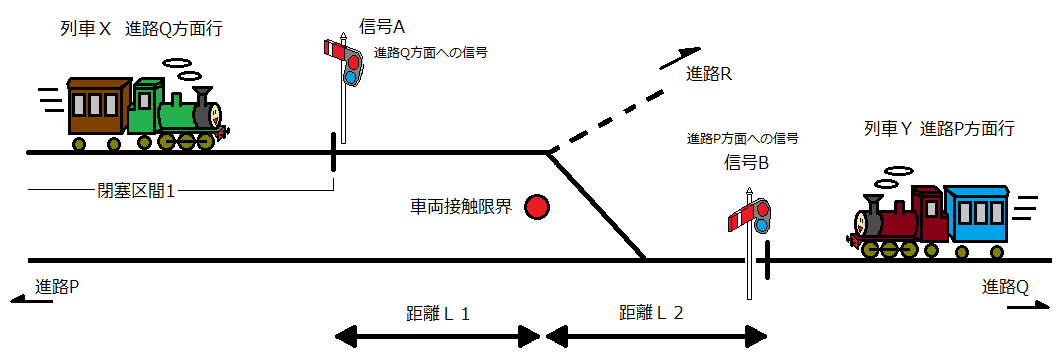

さて、では以下のような走行している列車が対向する場合はどうでしょうか?

まずはこの図の進路Rは無視した上で、考えてみてください。距離L1がオーバーラップを越える場合、信号Bを反位にする事は特に問題ありませんが、これがそれを下回る場合はどうなるでしょうか?

はい、もちろん信号Bを反位とする事はできません。列車Xが停止した事を確認できた後(または予め予測される、走行列車が停止したと思われる時間を経過した後)

に信号Bを反位とする事が可能となります。

では、ここで進路Rが登場してもらいます

列車Xは進路Q方面へと向かう列車ではありますが、オーバーラップを設ける為に一時的に進路R方面へ開通させた上で、列車Xを閉塞区間1(信号A内方)に進入させながら、

信号Bを反位とし列車Yを進路P方面へと走行させる。そして次に、列車Xの停止及び列車Yが進路P方面へと進出したのを確認した上で、改めて進路Q方向へ転換させて信号Aを反位とし列車Xを進出させる・・・

このような方法は許されるのでしょうか?これだけ段取りを書いておいて、無理という答えを書ける訳がないじゃないですか!?答えはもちろんOKです(定反位鎖錠)。

つまり、オーバーラップの設定はあくまでも信号冒進の防護である事が、以上の解説でもご理解いただけたのではないでしょうか?

ここで、上記文中の「列車Xの停止及び列車Yが進路P方面へと進出したのを確認した上で」という文に注目していただきます。

もし仮に、列車Xが停止するより前に列車Yは進路P方向へと走り去り、あとは「改めて進路Q方向へ転換させて信号Aを反位とし列車Xを進出させる」手筈をとるだけとなっている時、構わず

進路Qを転換して・・・良い訳が・・・ないのは賢明な皆様であればお気づきです・・・よね・・・?

列車Xが信号Aを冒進してしまっていた時に、安全の為に設定されたオーバーラップなのに、そこを侵すように勝手にポイントを転換すれば、それは更なる大事故の引き金になりかねないのは想像に難くないかと思います

つまり、進路R方向へとオーバーラップを設けて閉塞区間1に列車Xが進入した後は、列車Xが停止しない限りポイントの転換を行えないという事になります。

結局この進路Rの形を変えたものとして?、安全側線といったものが日本においては設備されている事が多いかもしれません。

もちろん他の予防策により速度が落ちている状態で突入する前提ですからオーバーラップ自体が短く設定されていますし、突入して止める目的なので、さらにそれよりももっと短くてよい訳ですが・・・

という事で話を発展させると、オーバーラップは信号冒進時においても他列車と干渉しないように設けられるわけですから、このオーバーラップ内に他列車はもちろん、

他列車の進路及び他列車のオーバーラップとの交差等の錯綜を起こしてはならないという事もご理解いただけたかな?と勝手に自負しています。

さて話は少し変わって、オーバーラップよりも閉塞距離が短い場合はどのようになるかについて考えていきたいと思います。

え?そんな事なんてあり得るの!? はい、あり得ます。ブレーキなどの装置の信頼度もまだまだ低い時代、安全マージンを大きく取り、

一律に440ヤードまたはそれ以上としたからなのかもしれませんし(優等列車のみ特別に長いオーバーラップを取る場合もあるため、その場合のみ取り扱いが変わる場合あり)、

閉塞距離の柔軟度を上げて担当する区間を信号扱所事に割り振る都合上といった事情もあるのかもしれませんけど、

実際によくあったものですので、ここで解説させていただきます。

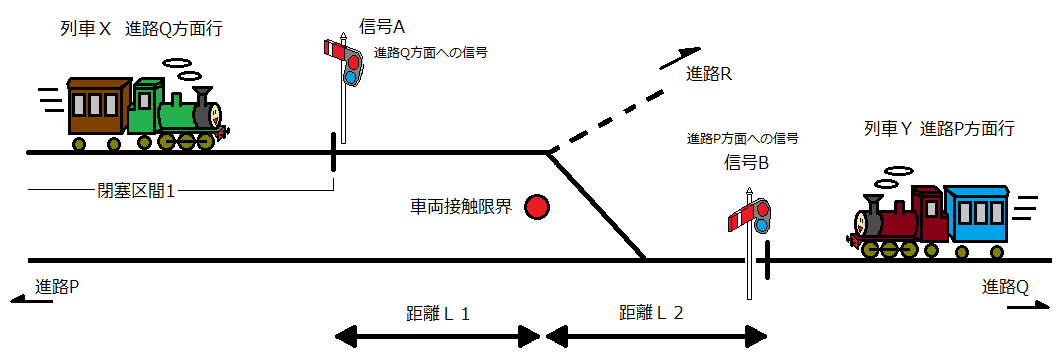

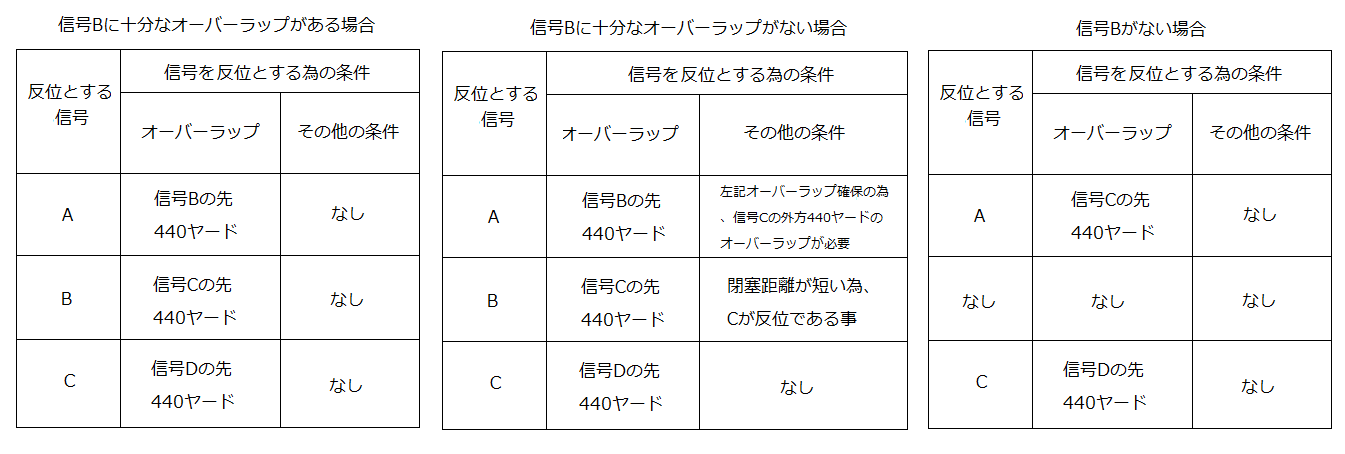

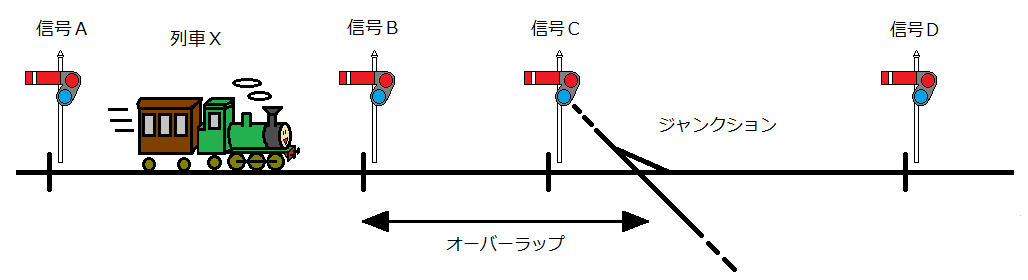

つまり、まずは以下の図のような状況を想像してみましょう。

信号BC間においてのみオーバーラップが閉塞距離を越えていて、他は優位に閉塞距離の方が長いとし、話を簡単にするために他列車の存在はここにはないものとします。

また、他列車は存在しませんので、進路については信号A方向から信号D方向に既に開通している状況とします。

現在、列車Xが信号A内方に進入してきたところとすると(信号A外方には通常通りオーバーラップが確保されているので、信号A内方に通常通り進入できる)、

次に信号Aを反位として列車を進めたい状況です。しかし、信号B外方のオーバーラップ内には信号Cが存在していますので、信号Aをそのまま反位にしてしまうと

、冒進した列車が信号Bのみならず信号Cをも冒進し、ジャンクションに突っ込んでもしや重大な事故を起こしてしまうかもしれません(今は他列車はいない前提ですけど・・・)。

はてさて、ではどうすればよいのでしょうか・・・?

そうです、信号Cのオーバーラップを先に確保した上で、信号Bのオーバーラップを確保すればよいという事になります。そうすれば実質的に信号Bを冒進しても問題ない(冒進事故ではあるけどね)

事が分かります。従って信号Aを反位とする為には、ジャンクション等の進路を確保し他列車の進路を妨害しない事を確約して、信号Cのオーバーラップまでの問題がない必要がある訳です。

そして、信号Cのオーバーラップに問題がなければ、信号Aに続いて信号Bも反位にする事ができます。さらに信号D外方のオーバーラップ内に問題がなければ、

信号Cも反位とし列車を進める事が出来る訳です・・・と書きましたが、ここで一つの疑問が湧きませんか?

閉塞距離がオーバーラップよりも短いのですから、信号Bが反位で信号Cが定位である時、列車はこの短い距離で止まりきれるのでしょうか?

勘のよい方はお気づきかと思います。信号Cを先に反位にした上で、信号Bを反位とすれば安全が保たれる訳です。

これがオーバーラップを定めるもう一つの意味合いとなる、閉塞距離を一定値以下にならないように、

或いはそうなった場合においても十分な減速距離を確保する為の順序とするという事が出来る訳です。

「って、あれ?なんか信号Bと信号Cが一つの信号みたいに運用されてない?だったら信号Bを無くして、信号Cとかに統合できないのかな?」という疑問が頭をよぎる訳ですが、

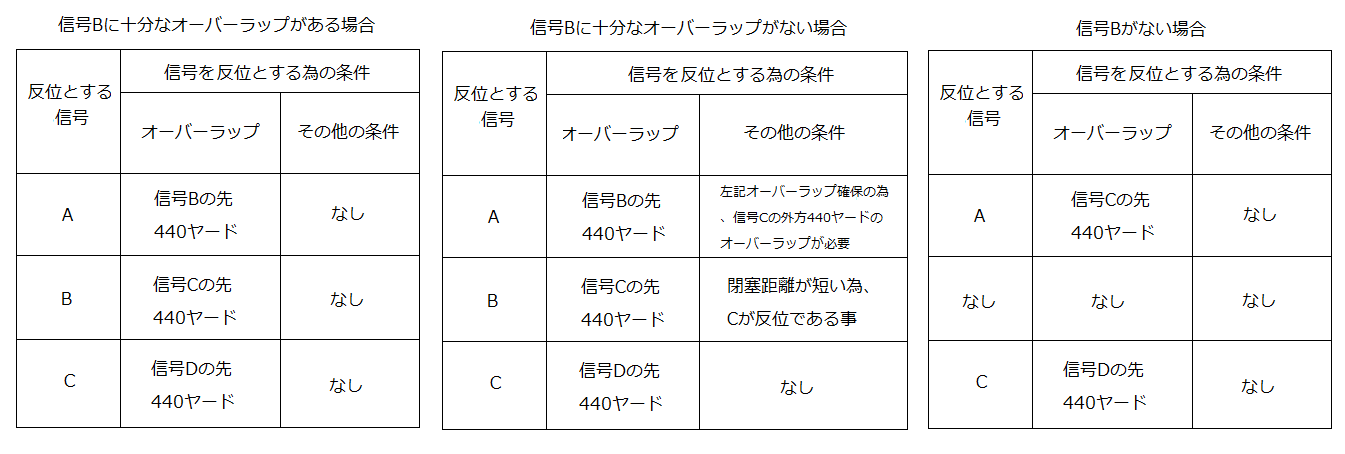

それについて少し考えてみましょう。ここで改めて整理するために、以下の表をご活用の上で以上の図のもう一度ご覧ください。

見れば見るほど、信号Bいらないじゃんという気がしませんか?しかも取り扱いも面倒くさいし。

さらに考えれば考えるほど、この信号Bが信号Cの中継信号みたいにも思える動作にしか見えませんよね・・・?しかし、普通の信号な訳ですよ・・・

もう少し想像を膨らませてみてください。この信号B、信号Cを防護、つまりジャンクションへの進入を手前で阻んでいるように見えませんか?

そうです、結果的にオーバーラップを延長させたような効果が生まれているのが分かりますでしょうか?

(そのうちアニメーションかなんかで提示したいけど、現状の私にはそんな余力はない・・・)

さあ、もうお分かりですね、たしかに無駄にも思える信号B、しかし衝突の危険性の高まるジャンクション部を防護し、実質的にオーバーラップを延長している訳です。

これをダブルブロッキングと呼んでいます。どうです?信号Bが段々頼もしく見えてきませんか??(笑)

信号Aを反位とした時点で、ジャンクションまで一応ルートが確保され(つまりジャンクションは既に列車Xの通過または途中停止がない限りは他の列車が列車Xの進路を

妨げる事は出来ない訳です)、ジャンクションに対する防護が確立しているのはよくできてるなぁなんて思う訳です。

「あぁ、オーバーラップが一閉塞距離内に十分に確保できない時にダブルロッキングなのは、まぁ下手くそな図でもなんとかわかったよ。

でもさ、信号Bをもっと手前にして信号BC間の閉塞距離を広げればもっと安全といえないか?もちろんダブルロッキングの動作にしてさ」と思ったあなた、

それはもちろん正しい指摘です。あくまで上記の説明は「“オーバーラップ>閉塞距離の時”→ダブルブロッキングが必要になる」という解説ですから、

ジャンクション以外においても、事故の確率が高くなる区間を確実に防御したいという目的で“オーバーラップ<閉塞距離の時”でもダブルブロッキングにする事も可能です。

もちろん列車密度は下がる事になりますけどね。

さてさて、随分話が長くなってきましたが、ではさらに上記のそれぞれの信号が異なる信号扱所によって制御されている場合などはどうなるでしょう・・・

もうなんか段々考えたくない状況へと陥っているような気がしないでもないのですが・・・動作自体の基本は変わりありません。しかし、当然ベルによるやりとりがありますから、

注意深くしていないとその順番を間違える事となってしまいます。

ここまで根気よくお読みの方は基礎編に書いた「列車が近づいてきたぞう〜そっち行って大丈夫?」がこのオーバーラップの確保にあたるものだと気づいた方もいらっしゃるかと思います(接近鎖錠)。

また、「そっちに列車が行くぞ〜」が在線状態と同様の扱い(進路鎖錠・轍査鎖錠)である事にお気づき頂けたかたもいらっしゃると思います。

この考えを導入すれば、隣接信号扱所からベルを受けた段階でどこまで進路を確保しベルで了解すべきか、また場合によってさらに先の隣接信号扱所の承認を受けた上で了解すべきかといった

事情を理解していただく手がかりを得た事になります。例えばそれは、このページの一番上で示した図において信号Aと信号Bが異なる信号扱所により制御されている場合、

「列車は無事に走っていっちゃったよ〜次に列車が来ても問題ないよ〜」という通知は信号Bのオーバーラップが確保されてから、つまり列車Xが信号Bのクリアリングポイントを

越えてからじゃないといけない事はここまで理解された方なら自然と理解できるかと思います。

更に言えば、そのオーバーラップを確実に確保するために、信号Bを2つの信号「第一場内」「第二場内」に分けて設けて、互いの距離をオーバーラップ以上の距離とする事で

第二場内信号を通過した時点で「列車は無事に走っていっちゃったよ〜次に列車が来ても問題ないよ〜」という通知をするという取り扱いをする場合なども理解しやすくなりますし、

信号B外方より続く軌道回路を信号B内方からオーバーラップ以上の距離まで一体とすれば、軌道回路の表示が消えた時点で信号Bのオーバーラップが確保され、

それを電気鎖錠と連動させる等の仕組みなどの理解にも繋がるものと思います。

では最後に問題です。列車が対向する図の中で距離L1・距離L2を示しましたが、これを合計した距離はいくつ以上でなければ図のような状況としてはいけないでしょうか?

そうです、正解です、もちろん880ヤードです。

取り合えずは一般論はここまでとし、個々の事例はそれぞれのシミュレーションの例の中で解説していきたいと思います。

冗長な文章をお読みいただきありがとうございました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう