連動(interlocking)について

ここでは連動装置について考えていきます。

さて、連動と一言で言いましても、何と何が連動してどんな機能を発揮するか、そこを肝要なのですが、分かりにくい点でもあるかと

思うので、私なりに出来る範囲で整理していきたいと思います。

私自身、国内の連動装置についての書籍を多少は読みかじったりしてきましたが、初めのうちは特に用語の使い分けとその概念についてどうも

要領を得ない事もあり、その理解はなかなか進まなかった覚えがあります。

という事でここでは、列車を運行する際に何か問題が起きた際に、連動表(locking chart)を見てなぜそうなのかを自己解決出来る事を目標に話を進めて行きたいと思います。

まず、連動とは転轍機相互・信号機相互・転轍機と信号機等を条件付けて連関をつける事で、重複するルートを取る事を避けて事故を未然に防ぐものです。

例えばまず、flank protectionと呼ばれる転轍機相互間の連動について取り上げます。

真面目に訳すと側方防護、ふざけて訳すと脇腹保護・・・なんか剣道の防具を思い浮かべてしまったのは私だけではない筈・・・。

つまりある列車が走行中に他列車が側方から衝突するシチュエーションを想像していただくと、それは正面衝突や追突を引き起こすような同一線路上を列車同士が走行するものではなく、

交差する進路上や合流進路上を列車が行きかった事によるものだという事に思い至るかと思います。

このような衝突を防ぐ為に転轍機同士を鎖錠する考え方をflank protectionと呼んでいます。間違ってもflunk protectionでもfrank protectionでもありませんヨ。

では転轍機同士だけでなく、信号機同士、信号機と転轍機がどのように鎖錠しあうかを考えて行きましょう。

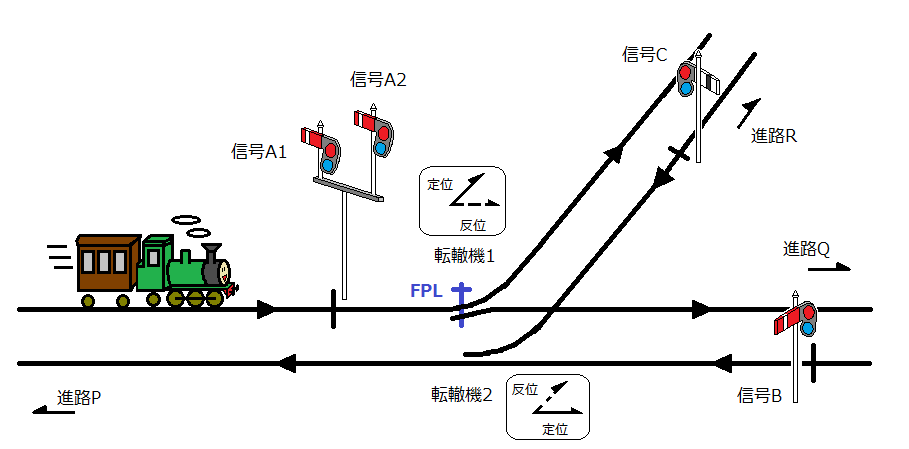

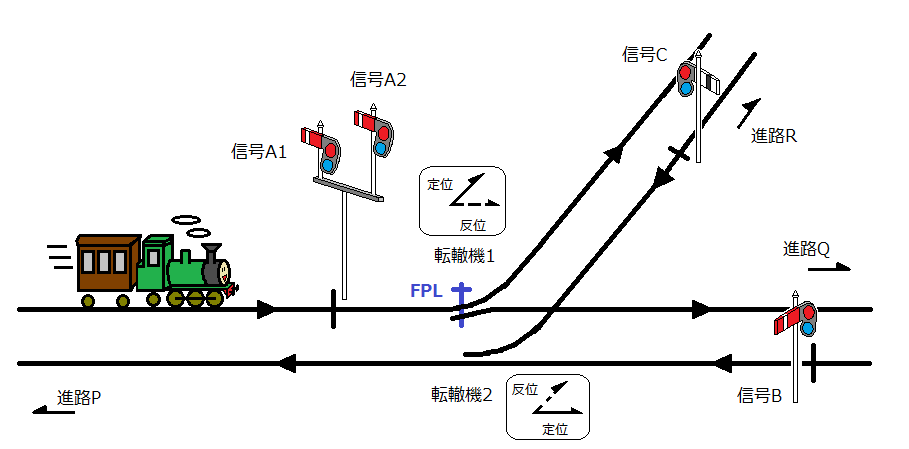

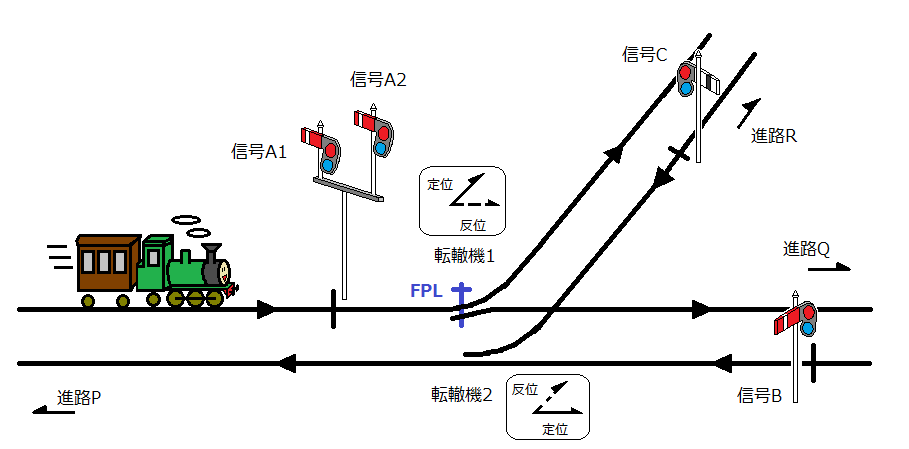

さて、この絵の定位・反位を見てあれ?と思った方いらっしゃいますでしょうか?

そうです、転轍機1が本線側でなく分岐側が定位になっていますね。このようなジャンクションでは外側に位置する進路を定位とする事で交差する進路が定位とならないように設定しています。

では本題に入って行きます。この絵の中で他進路と交錯しない経路は進路P→R、対向する形で交錯するものは進路P→Qと進路R→P、

合流するように交錯するのは進路Q→Pなのは見ての通りですが、

この交錯する進路を開通させる時、どのような順序で転轍機や信号を扱うべきでしょうか?またどのようにして安全を担保するような連動とすべきなのでしょうか?

まず、交錯のない進路P→Rですが、これは、転轍機1が定位の状態であれば、転轍機1を鎖錠するFPLで鎖錠すれば信号A1を反位として列車を通す事が出来ます。

この時信号A1は、分岐する進路を示す信号A2を定位に鎖錠すると共に、列車の進路を確保する為に転轍機1を定位に鎖錠します(実際には転轍機を鎖錠するFPLを鎖錠)。

また、進路Q→Pは信号Bを反位とする際に信号Cを定位に鎖錠してあげればよい訳です。ここまでは、比較的たやすく理解していただけたかと思います。

次に進路R→Pですが、交錯する進路は進路Q→P及び進路P→Qです。進路Q→Pに対しては信号Bを定位に鎖錠すればよい事がわかります。では、進路P→Qに対しては

どうでしょうか?信号A2を定位に鎖錠するだけでよいのでしょうか?ここで、flank protectionです。進路P→Qの列車の接近に関わらず、転轍機1が定位の状態でFPLで鎖錠し、そのFPLを信号Cが鎖錠し

なければなりません。勿論、転轍機2が信号Cのオーバーラップ内であれば転轍機を反位とするのが先なのをお忘れなく・・・

最後に進路P→Qですが、交錯する進路は進路R→Pです。信号A2が転轍機1を反位で鎖錠するFPLを鎖錠し、信号A1と信号Cを定位に鎖錠することまではよいでしょう。んん、ちょっと待って下さい。

先ほど進路R→Pを制御する信号Cは、転轍機1を定位として鎖錠するFPLを鎖錠する事で反位とする事が出来、逆に言えば信号Cが反位の時に転轍機1を定位として鎖錠するFPLを鎖錠する状態です。

従って、信号A2は転轍機1を反位としてFPLで鎖錠した時点で“既に”信号Cを定位で鎖錠した事になりませんか・・・??つまり信号A1は転轍機1とFPLだけを鎖錠すれば良いという事に・・・?

そう、これこそが私自身躓きを覚えた部分だったりします。つまり、転轍機と信号機が互いに鎖錠する事が転轍機同士、信号機同士の鎖錠と相まって、なにがなんだか分からない事に繋がる。

この例は単純なダブルジャンクションなのでましな方ですが、これがどんどんと複雑な配線になるとその関係性が把握出来なくなる事になり、locking chartを見ることさえ嫌になる事に繋がる部分

だと個人的には思っています。

ではもう少し考えて行きましょう。本当に信号A2は信号Cを鎖錠しなくてよいのでしょうか???。

ここで2つの例を挙げて、flank protectionによる転轍機同士の鎖錠と信号同士の鎖錠を比較してみます。

まず一つ目は、転轍機同士の鎖錠flank protectionを実施せずに信号同士を鎖錠する事を考えて行くと、それはつまりこの場合では信号A2が信号Cを鎖錠し、信号Cは信号A2と信号Bを鎖錠し、

信号Bが信号Cを鎖錠している状態で、信号はそれぞれの進路上の転轍機を鎖錠しているものの、転轍機同士は鎖錠していない状態です。

この時、進路P→進路Q及び進路R→進路Pへの列車がそれぞれ接近してきました。

それぞれの列車とも適切なオーバーラップの確保が必要ですから、それぞれの信号がジャンクションに対してオーバーラップ以上の距離を有している場合それぞれの信号で停止となりますが、

(実際それだとジャンクションの効率悪そう・・・)オーバーラップが輻輳している場合、少なくとも片方の列車はそれぞれの信号のさらに手前の信号で停止する事になります。

これ自体はflank protectionのあるなしに関わらず取り扱いは同じですが、片方の列車に進行を現示しもう片方を停止させる手筈を取ったもののオーバーラップを越えるような過走を引き起こした場合を考えると、

その影響は甚大なものとなるのは想像に難くありません。つまり、信号同士を鎖錠するよりflank protectionにより転轍機同士の鎖錠を行う優位性がそこにある事が分かりました。

では、2つ目の例について考えていきます。

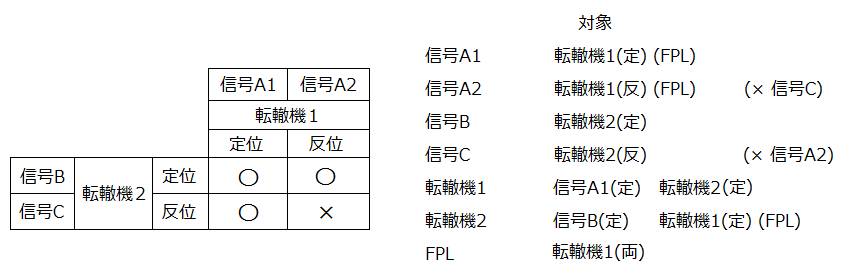

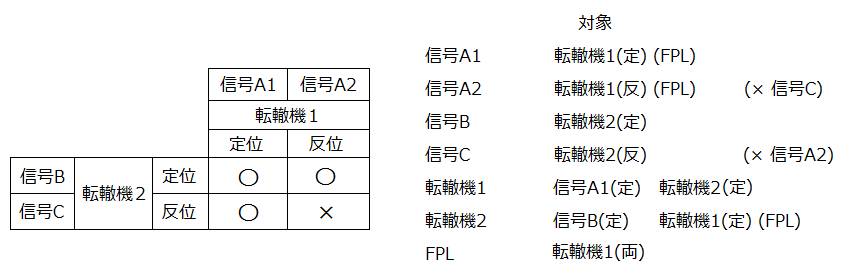

(左側)表にしてみました。しかしこういったシンプルな表にできるのは、このような少数転轍機間くらいなものですからあまり頼るのは危険ですが・・・。

さてこの左側の表で転轍機1・転轍機2共に反位は取れない事が自明となっていますが

(つまり取り扱い上、片側反位の際、もう片方を反位とするためには前者を定位にしてから後者に対するレバーを反位とする必要がある)、

このそれぞれの転轍機の定位及び反位がそれぞれの信号機に対応している事を改めて確認してみて下さい。

どうでしょうか。こう整理すると、flank protectionにより転轍機1・2が共に反位を取れないような状況とする事は信号同士を鎖錠している事と同義な事が分かりました。

んん・・・?少し疑問に思いませんか、進路P→Q、進路R→P両方から列車が接近した際に、片方の列車を通してもう片方を待たせておく、そして前者が信号を通過したら定位とする・・・

んん?まだ転轍機を通過してる途中なのに信号は復位しているから、後者の進路を取れるし、後者に対する信号を反位にできる・・・?

まぁこのようなジャンクションの近くに信号扱所がありますから「見える」といえば「見えます」よ、確かに。

ただ、同じ鎖錠を構成するなら安全な仕組みとするのは基本ですよね?つまりここでも、flank protectionによる鎖錠が信号同士の鎖錠よりも安全に対して優位である事が分かりました。

さて、もう一度表を見て下さい。つまり、この場合の転轍機の定位・反位と信号機の対応関係は1対1ではなく(それならば、極端な話、転轍機の転換と信号の反定を一本のレバーで転換させればよい。)、

転轍機の連動の条件を満たした上での信号機の反位現示である事に気づくかと思います。つまり、転轍機同士の鎖錠の土台の上に信号機の現示があるのですから、

転轍機同士の鎖錠を基本として、それでは実現できない防護を信号同士の鎖錠などで実現していけばよい事となります。

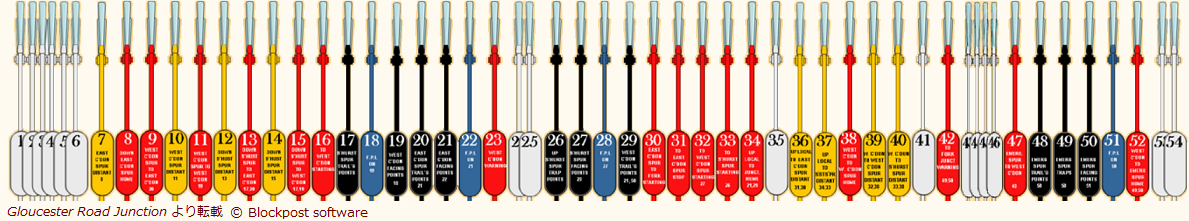

という事でかなり面倒くさい話になって来たので、右に連動表を載せておきます。

flank protectionにより進路の交差を無くす転轍機同士の連動、それでは鎖錠出来ない真逆方向の進路への信号同士の鎖錠、信号の現示を保証する信号機の転轍機への鎖錠

、転轍機同士のflank protectionにより鎖錠出来ない、転轍機という進路開通の基礎を侵す方向への信号現示への鎖錠。これを基本として、考えながら右側の連動表を見て下さい。

動作及び鎖錠関係などを脳内シミュレーションしてみて下さいネ。

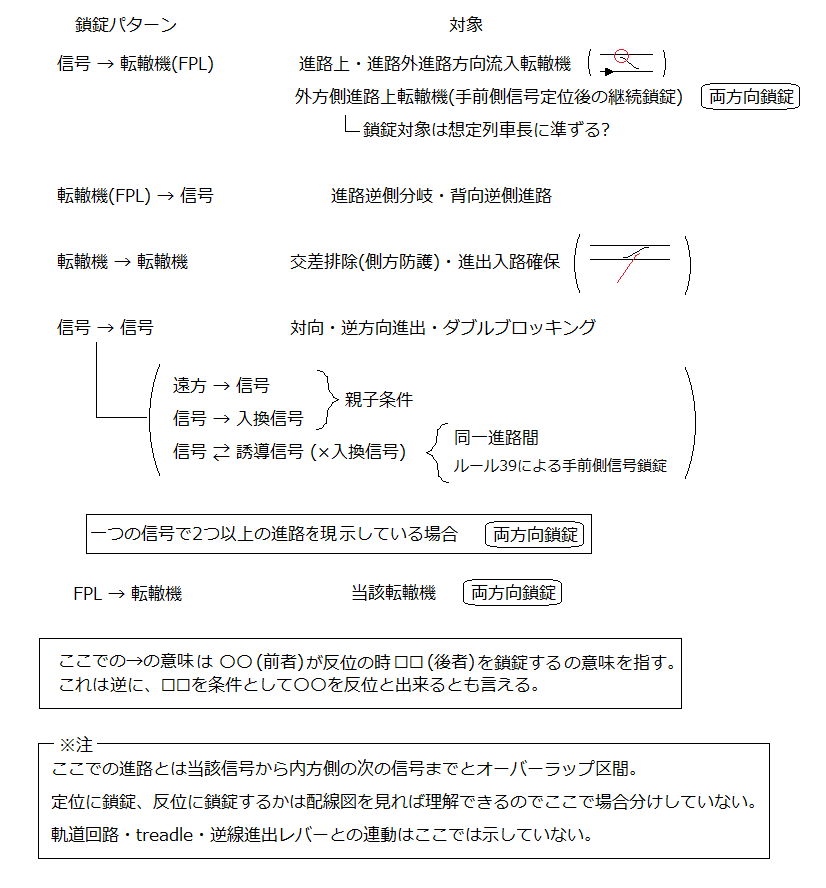

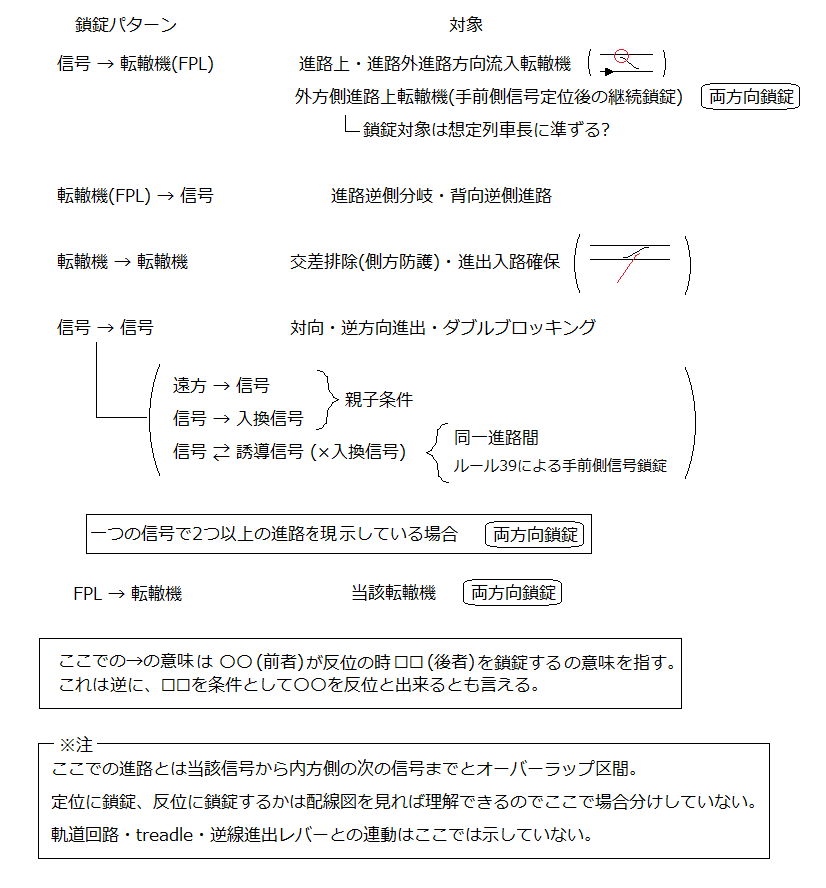

という事で、信号機や転轍機が何を鎖錠しているかをまとめたものを示します。

順番に解説していきますと、まずここでの「信号」とは広い意味での信号機・一般的な絶対信号機、入換信号機を想像して頂くと幸いです。また、下側に記載させていただきましたが、

「→」はその前側が反位の際、後側を鎖錠し動かないようにする、逆に後側を条件通りに鎖錠出来ない場合に前側を定位とする事は出来ないという事を表しています。

これをこのように定義した理由として、鎖錠の関係性を考える時に「ある条件の際にあるものを反位と出来る」という良いものを選ぶ思想ではなく、

駄目な経路を除外すれば結果的によい経路が残るという考え方に徹する事でその考え方を整理しやすい上、その関係性を理解しやすいと考えた為です。

従って、実際の連動表においてはlocked by、released byといった→の向きとは逆となる条件表記のものや、Locksつまり→の順方向の考え方を要求される場合があるかもしれませんが、

その関係性さえ理解していれば問題ないという判断となりました。さらに定位反位にどちら鎖錠するかは配線を見ればわかるでしょ、という事で何が何を鎖錠するかに徹しています。

結局、「前側反位の時、何を鎖錠するか」さえ考えればいいじゃんという事です。

さて、改めてざっくり見ていくと、信号は進路上にある転轍機と、逆方向から向かって来るまたは走り去る方向の信号を鎖錠し、転轍機は列車の進路と合流分岐する進路とは異なる信号と、

flank protectionにより重複するルートを除外する転轍機を鎖錠する事になります。そして、それでも鎖錠出来ない条件や様々な取り扱いにおいて例外を設けているといった所が全体像となります。

この一覧を読んで理解できる方はもうそれ以上言うべき事もないので、逆に解説するのも面倒なくらいなのですが、特に日本とイギリスの信号システムの大きな違いの一つに

入換信号の取り扱いの差があると思います。日本では、車両か列車か、停車場内のみの移動か停車場間の移動か等の条件により入換信号を使い分けますが(という認識で大丈夫ですよね・・・?)、

イギリスにおいては入換信号は絶対信号機の子信号つまり、遠方信号と絶対信号の関係性のように親子条件のような取り扱いであったり、オーバーラップの長さで使い分けているようにも見受けられます。

正直ホントにこの使い分けの定義で正しいかは確証が取れていませんが、このあたりの違いが連動の構成にも影響を与えている事に注意が必要となります。

また、この一覧自体間違いや漏れ、更に例外的な取り扱いがある可能性があります。実際のイギリスの連動図表を参考にこの一覧を直していくつもりで活用いたいただけると幸いです。

長々お読みいただきありがとうございました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう