より効率的な運用と安全との間で

ここでは、更なる効率的なで安全な運用を行って行くための工夫について触れてまいります。

まず、遠方信号機の機能について考えてみます。私自身、遠方信号機というと日本においては単線に設備され、場内信号機が停止かどうかを表しているそのイメージなものですから、

複線区間の遠方信号機は幾分イメージがつかみにくい気がするのですがどうでしょうか?

複線における遠方信号機は単純化して言えば、当該信号扱所の通過する経路の信号機が全て進行信号であれば、反位とできるわけですから、逆に列車から見た時に遠方信号機が定位であればその信号扱所所属の信号機の

どれかは停止信号なんだなという事は分かります。したがって、列車側とすれば予め停止信号に備えて減速しておけば無用な冒進事故を起こさずに済み、

逆に遠方信号が反位ならば、当該信号扱所の担当するstation limitとその先のblock sectionは定められた範囲内でスピードを出してよい事を保証されている訳です。

ある意味で連動駅やジャンクション毎の広い範囲をカバーする信号機のようです。

ではここで、隣接する信号扱所が近い場合、遠方信号機の扱いはどうなるのでしょうか?

ご想像の通り、両方の信号扱所の担当する経路上の信号機が全て反位であれば遠方信号機を反位とする事に問題はありませんが、列車側からみて手前側の信号扱所の信号が全て反位

でも奥側がそうでない場合、減速が間に合わない等の問題が発生しかねないわけです。このような場合、両方の信号扱所共に経路上全て反位である事を保証する為に、

隣接する信号扱所で一つの遠方信号機を制御する事になる訳ですが、当然設置位置は手前側信号扱所の手前である為、それをどのような手立てで扱うかが問題となります。

実際、手前側信号扱所が奥側の信号扱所に確認をした上で手前側信号扱所が反位とする手順としたり、奥側信号扱所が離れた遠方信号機を制御する事になっているなど、

バリエーションが存在したようです。

人一人が扱える信号には限りがあり、余りに遠い信号や転轍機は制御出来ないという制約がありますから、大きなジャンクションになればなるほどいくつかの信号扱所が協力をしながら

一つのジャンクションを動かしていかなければなりません。そして、それがゆえに特殊な取り扱いが様々に発生していく一因ともなっています。

さて遠方信号機についてもう少し考えてみます。遠方信号機を反位とする為には、当該信号扱所の担当するstation limitとその先のblock section、

奥側隣接の信号扱所の第一場内信号機(Outermost home signal)のクリアリングポイントまでの安全が確保された上で経路上の全ての信号機が反位とされていなければなりません。

しかし、奥側隣接の信号扱所からまだTOOSの連絡がない場合、当該信号扱所と奥側隣接信号扱所間のblock section上にまだ列車がいる可能性が考えられます。

この時、手前側信号扱所よりTESの連絡があり、当該信号扱所には支障となる列車がない場合、列車をどこまで許可すべきなのすべきなのでしょうか?

確かに、Outermost starting signalは停止信号であっても、その手前の信号機までは第一場内信号機までのオーバーラップオーバーラップが確保されていれば、

本質的には問題ないように思われます。ただ、遠方信号機は定位のままとは言え、例えばOutermost starting signalのすぐ先に先行列車がいた場合、かなり危険度が高くなる事は

想像に難くないかと思われます。そのような時、ルール39(その後C4.6やS2と呼称変更)と呼ばれる信号扱いを行う事になります。

それは信号機自体は2位式信号機だけれど、あたかも停止現示と進行現示の中間を作り出すという、ある意味でなかなか画期的な代物です。

(※注、実際には3位式の腕木式信号機は存在したようですが、イギリスにおいてはさほど一般的ではなかったようです。他の欧米諸国では比較的一般的な国もあるようです。)

それは、停止信号を常に見えるように列車に対して信号扱いを行うものの、列車がある程度の距離に迫った時点で進行現示とし、列車に対して徐行を指示するというものです。

そして列車側も、その信号扱いを見て状況を理解し、減速して運転する事になります。

現代においてもイギリスのジャンクションでの信号扱いは、列車がジャンクションにある程度迫るまでジャンクションの場内信号は停止信号で、

その手前側の信号を注意信号等にさせて(実際には分岐による減速指示事を示す為に、点滅する)、ジャンクションでの速度制限にも因るようですが

当該閉塞等に列車が進入した事をもってジャンクションの場内信号を進行現示とする取り扱いを行っています(分岐方向などは場内信号機に別に表示)。

この取り扱いはこのルール39の取り扱いの延長線上に生まれたような気が勝手にしているのですが、思い過ごしですかね・・・。

なお、この取り扱いによりstation limitに進入できるのは2列車までと定められているようです。

さて、ルール39ではオーバーラップの確実な確保の為に列車に減速を指示する方法が示されました。

さらに、列車密度を上げながらも安全を担保する為には、オーバーラップのみの安全が確保されたのか、またはそれ以上確保されているのかを示す事で、

進路が輻輳し合うジャンクション部や列車が長く滞在する事になる駅部などにおいてその効率化と安全の向上に対して効果的です。

そこで導入されるのがwarning arrangementやpermissive blockといった取り扱いです。

warning arrangementは先行列車がまだ進出してないものの、第一場内信号機のオーバーラップが確保されている状況において、

後続列車をblock section内に進入させる事を許可するもので、「専用に設置された信号の表示」や「信号扱手が信号扱所から緑の旗(夜間はランプ)を掲出」した上で、

後続列車にwarning arrangement下である事を認識させ、停止信号を越えて進行させるものです。その際、信号扱所は3-5-5ベルによりその適用を確認し合い列車を進行させます。

また、permissive blockとは、閉塞の大原則である一閉塞一列車を覆すもので、列車の連結等の誘導信号下でのstation limit内の進入は勿論、

場合によりblock sectionに対して誘導信号的扱いにより2列車以上の進入を行うものです。え?いいの・・・?と言われそうですが、ご想像のように、結構危険です。

ですから、この取り扱いは貨物専用線や貨物主体の路線、更に貨物ヤードに向けて列車が順番待ちをしているような限られた状況下のみにおいて、適用される取り扱いのようです。

基本的な取り扱いはabsolute blockと同様ですが、train on lineの維持状態で信号扱所間でpermissive workingの適用の確認をした上で、列車の進入をwarning arrangement同様な手続きに

より列車の進入を許可します。まぁ、連結時以外の取り扱いではニッチで危険な取り扱いなので、こんなのもありますよという話でした。warning arrangementの方が余程重要ですのでそちらを覚えておいて下さいね。

ここまで、より効率的に運用する手法について見てきました。しかし、当然ですが効率的につまり列車密度を高めるほど列車間の距離が短くなり、

ブレーキ距離がレールと車輪踏面間の粘着に頼り、乗り心地上の問題等によっても制約される鉄道システムにおいては、信号システムの信頼度を上げる必要性がより大きくなります。

しかし、信号システムの取り扱いが複雑になるほど一列車を通すのに必要な手間が増え列車密度が落ちるだけでなく、故障等のリスクが増えるのは勿論、

その故障等をバイパスする取り扱いを定める場合にはそれをきっかけにして事故を誘発する危険を孕むという悩ましい背反の課題を抱える事となります。

したがって、より単純で取り扱いやすく、信頼性の高いシステムによって信号システムの安全度をあげていく事が肝要となります。

また導入におけるコストや移行期間における従来システムとの共存等の要求も重要です。

そこで導入されてきたのがsykesと呼ばれるシステムです。読み方はサイクスで良いんだと思います。多分・・。

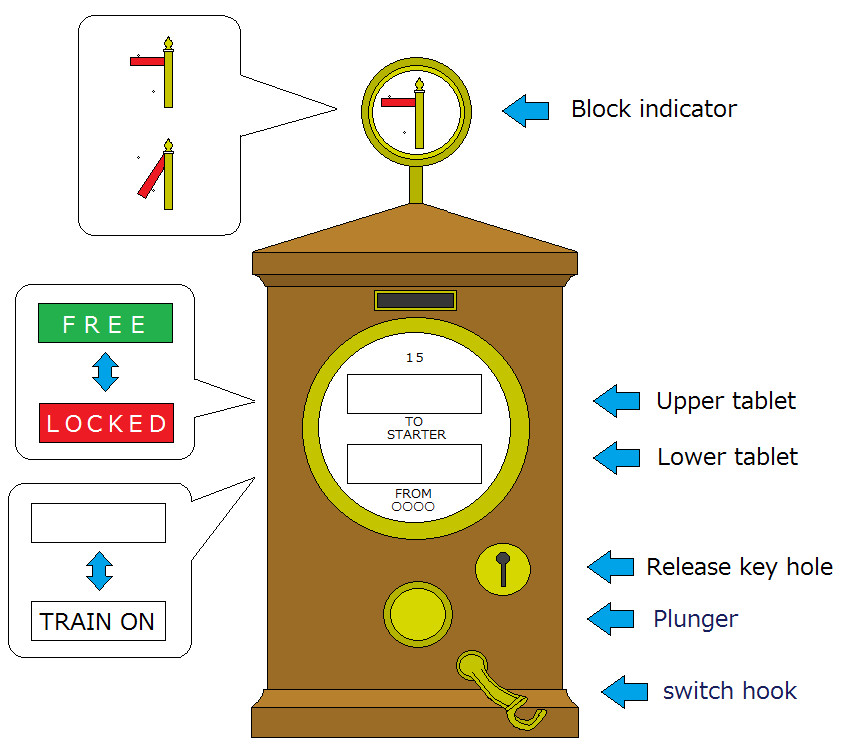

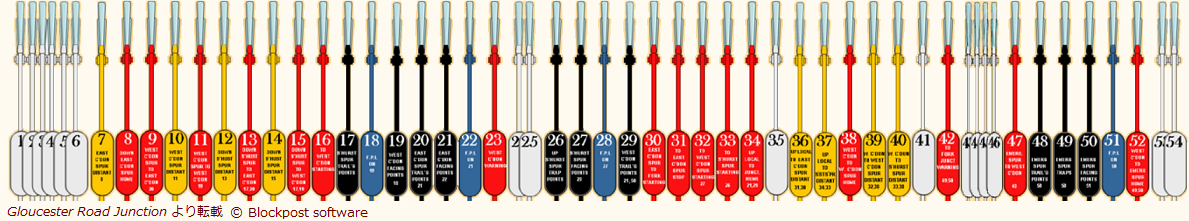

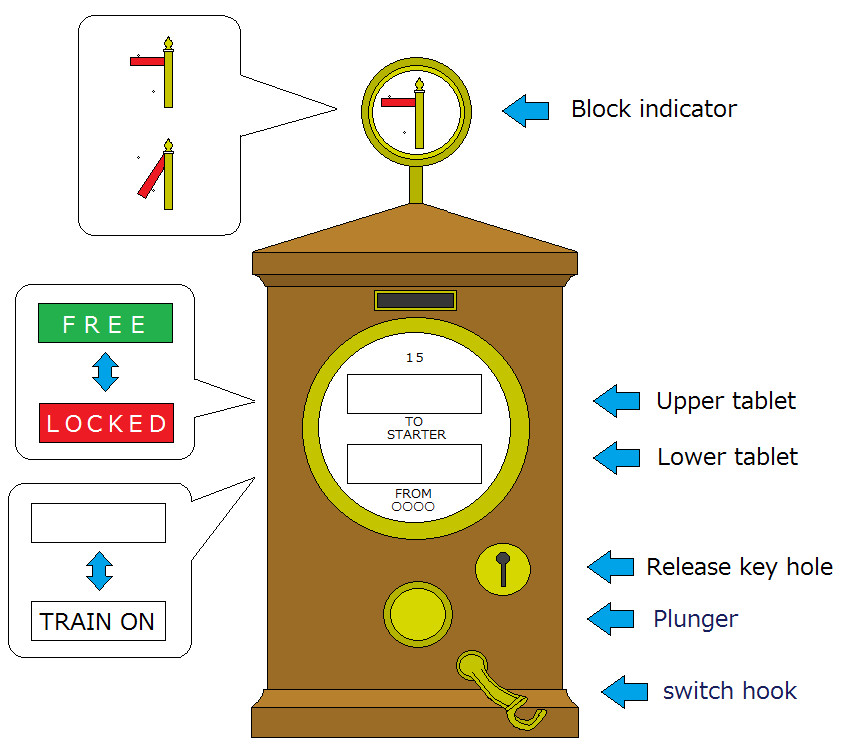

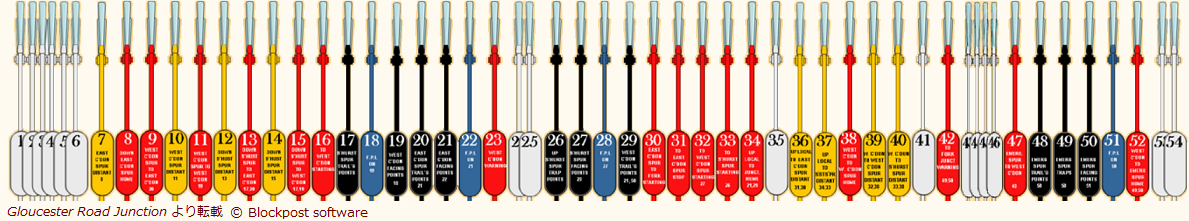

このsykes装置の外観はこんな感じです。

いつも思うのですが、「plunger」って日本語でどう訳すべきか正直よくわからないんですよね・・・英和辞典だと「飛び込む人・物、ピストン、トイレのすっぽん、無謀な賭博師(投機家)」

とか出てこないですし、Oxford dictionary英英辞典には「1,a part of a device that can be pushed down」「2,a rubber cup on a longhandle,used to clear blocked pipes by means of suction」

と書いてあり、結局すっぽんかよ!!といのは置いといて、とりあえず押しボタンとかって訳せばいいんですかね・・・?

plungerが使われている文章を読んでも、「押し下げる事の出来る装置の一部」って、どの部分を指すのかしっくりくる訳がどうも思いつかないんですよ・・・ノブとも違うような・・・

本題に戻ります。このsykes装置、従来のabsolute blockにおける取り扱いをさほど変更することなく導入出来る保安装置です。

動作としては、互いの信号扱所にてILCの承認を行った後、奥側信号扱所のsykes装置のplungerを押すことで、lower tabletがTRAIN ONとなり、

手前側信号扱所のsykes装置のblock indicatorが上がった状態となり、upper tabletがLOCKEDからFREEに変わります。また、手前側信号扱所の出発信号機を反位とする事ができるようになります。

そして、手前側信号扱所の出発信号機が反位とされたら再びLOCKEDに戻ります(列車の通過まで解除する事が出来ない)。そして互いの信号扱所でTESを承認すると、奥側信号扱所のsykes装置のswitch hookを回転させるように

plunger部に引っ掛けるように固定すると、奥側信号扱所の場内信号機を反位とする事ができます。その後列車が通過すると手前側信号扱所のsykes装置においては、

LOCKEDからFREE、出発信号機定位、FREEからLOCKEDという動作、奥側信号扱所ではTRAIN ONから空白状態となり場内信号機定位に、

TOOSの承認をもってswitch hookを外し、手前側信号扱所のblock indicatorが下がるという手順となります

(これをうまく説明するのなら、本来なら動画やアニメーションを作るべきかもしれませんね・・・すみません至らずに。)。

さて、さらっと列車が通過するととか、列車の通過までと書きましたが、この装置、初期はtreadleと呼ばれる列車の進入進出を検知する装置と連動していて、

後期にはより高度なtreadleとしたり、後に設置された軌道回路と連動していく事となりました。

ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、上記のイラストでは場内及び出発信号機の両方をロックする装置の両方を示しましたが、

進出側装置はUpper tablet、block indicator、進入側はlowertablet、plunger、switch hookが必要となりますから、

sykes装置が何をロックしているかによって、片方の機能のsykes装置が並ぶことになる訳です。

最後にWelwyn controlについて触れます。これは、場内信号機及び出発信号機に対して短小軌道回路を敷設し、この軌道回路が正規の順番で通過した事及び信号を定位に復位

した事を条件にして手前側信号扱所に対してLine clearと出来る、更に場内側軌道回路が検知されている状態ではTRAIN ON LINEのままとなるというシーケンシャルロッキングとなっています。

このような装置の工夫と普及により、より確実性のある信号システムを効率性をさほど毀損せずに導入してきた歴史を概観しました。

説明不足・説明下手なことによる自己満足な私の備忘録的なものになっているかもしれませんが、今後少しずつ改良していきたいと考えています。お読みいただきありがとうございました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう