レバーについて

「レバーについて」というのはかなりあやふやな感じがしないではありませんが・・・、ここでは信号扱所にはズラリと並ぶレバー群の操作についてと、それを扱う上で必要となる知識について考えていきます。

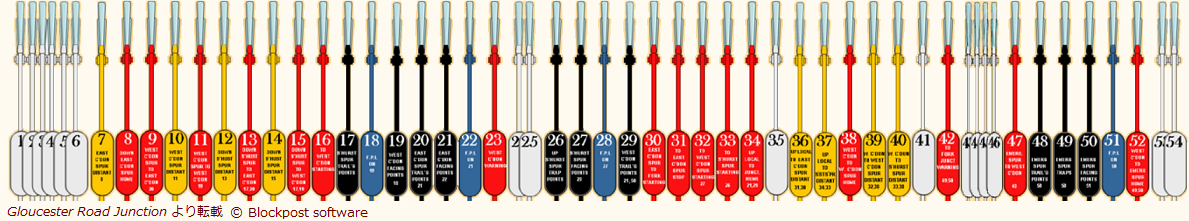

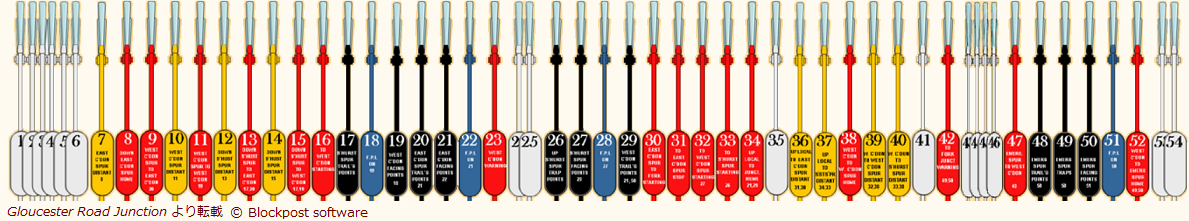

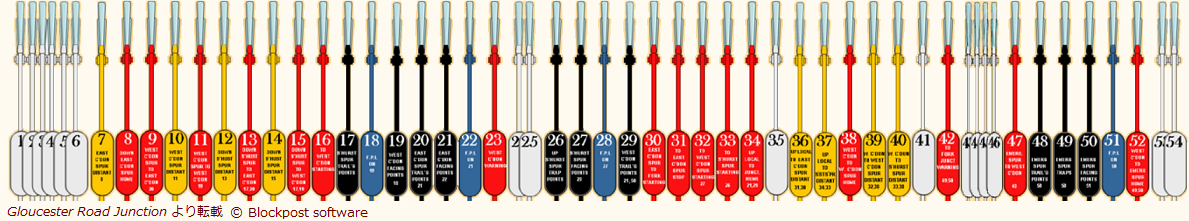

さて、このウェブサイトの各ページの下部には「Gloucester Road Junction」信号扱所のレバー群の画像を貼り付けています。それを以下に再掲しますと、

まず初めに目につくのが色々な色が塗り分けられているという点だと思います。

改めて見るとカラフルだなぁと感じるものですが、皆様も予想されています通りそれぞれの色により機能が一目で分かるようになっています。

また、シミュレーション上では基本的に画像上のレバーの文字を直接読む事はなかなかないかと思いますが、それぞれのレバーには対応する転轍機や信号機の名前が書かれた銘板等が

取り付けられています。

色と機能を順番に解説しますと、黒は転轍機・赤は信号機・黄色は遠方信号機・茶色は踏切・白は未使用(スペア)のものに対応しています。

そして、奥側が定位、つまり通常時は奥側、手前に引く事で反位となり、レバーの持ち手の奥側はレバー自体のロック解除の機能を有しています。。

また、基本的に一般的な転轍機であれば本線側、側線からの出発等の転轍機は安全側線側が定位、信号機については停止定位、踏切は道路側が開通している側が定位となります。

理由はもちろん安全側を通常とする為なのはご承知の通りです。「進行定位の閉塞信号はないのか?」ですって?えぇ、基本的にはないと思われます。

基本的にはと書いた理由としては、深夜等の閑散時間帯などにおいて、ある信号扱所を閉める場合にその信号扱所に隣接する信号扱所同士を直接やり取りさせるような取り扱いを行い、

閉鎖する当該信号扱所の担当する信号機については常に進行現示とする(さもなければ列車が通過出来ない・・・もちろん列車が通過しても進行現示のまま)といった例外以外は

存在意義が多分ないと思われます。列車密度を上げる為の単純な複線区間に配置されるintermediate block sectionの信号扱所も基本的にはジャンクション扱いになると思われ、それを半自動化させた

Intermidiate block signalsにおいても、基本は変わりないようですから、多分ないかと・・・(Intermidiate block signalsについては改めて解説するつもりです)。

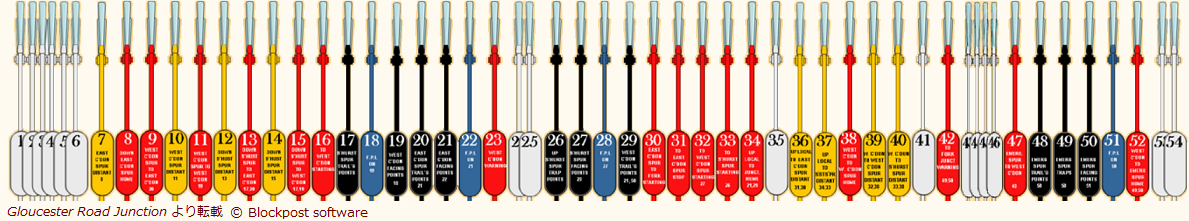

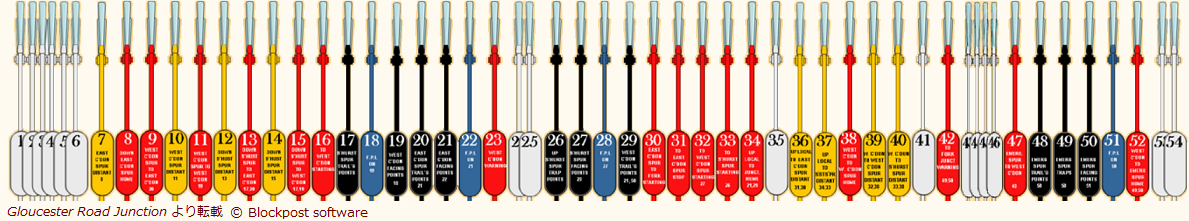

さて、ここで実際の取り扱いについて考えて行きます。では以下の絵をご覧下さい(相変わらず下手くそですけどね)。

この絵を見て、「あれ?踏切のレバーが定位なのに道路側開通してないじゃん!」と思われた方、優秀です。

その通りです、しかし、レバー反位側の絵を描くのも面倒だし何か美しさを感じないし、イギリスの柵タイプの踏切をいきなり構造説明もなく道路開通側で描くのもどうもなぁ・・・

という判断によりこの絵となりました事をご承知おき下さいませ。

まず、レバーの並び順や数字の割り当てについてですが、正直私自身もこの基準についてどうも理解できない点が多々ありまして、正確性に欠く部分がある可能性があります。

更にレバー自体様々な形状があり、毎度の如く「概念的に」捉えて頂くと幸甚です。

また、これより踏切の説明を行いますが、その構造自体どうやら様々なタイプがある上に取り扱いに関する資料が個人的に不足している現状、推測の域を出ないものばかりである事をご承知下さい。

さて、イギリスの非自動踏切は柵タイプのものが一般的なようです。(画像検索や動画検索でLevel crossing with gateとか調べると画像が出てきますので見てみてくださいね。)

これらの踏切は角の支柱を中心として回転する構造により、開け閉めするようになっていて、人が単純に開閉させるものと、信号扱所室内から直接手動で回転式巻き上げ装置により開閉させる

ものがあるようです。そして、ゲート自体の分割方式にも幾通りかあり、中には柵同士で連動させるタイプのものもあるようです。さてレバーですが、これが直接ゲートを動かしているわけではなく、

どうやら、ゲート自体のロックであり、このロックがなされたのを条件として信号を反位にできたり、逆に信号定位を条件にロックの解錠を行う目的と思われます(上記の通り確証はありません)。

従って、取り扱い順序等については踏切反位→信号反位→信号定位→踏切反位になります。

余談ですが、ネット上には「SAXBY&FARMER'S RAILWAY SAFETY APPLIANCES」と題された手動式回転式巻き上げ装置による踏切の構造を示した画像があり、それを読み解いていくと、

ゲートを道路側封鎖から線路側封鎖またはその逆の動作を行った際に、所定の位置まで来たら地面側から上昇しロックを行う装置が示されていて、それをStopsと呼び、

また踏切において歩行者が通る部分が分けられている構造の物でそれを封鎖する為の柵をWicketとと呼んでいるようです。

Stopsについては、定位だと道路側下降・線路側上昇、反位だと道路側上昇・線路側下降となり、結果的にゲートのアンロック及びロックを行う構造になっています。

また、手動式回転式巻き上げ装置自体にもロック装置がついているようです。

さて、問題はシミュレーション内でそれがどう対応しているかです。

現時点で踏切を擁するのは「Yapton」「Ford(Sussex)」であり、踏切の2本の茶色のレバーにはそれぞれ、配線図に「GETE LOCKS」と「GATE STOP」、「GETE LOCKS」と「GATE STOPS」とあります。

更に、Yaptonにおいてはレバー本体に「GATE LOCKS AND STOPS」「WICKET GATE」とあり、Yaptonはそれぞれのレバーに連動がありませんが、Fordにおいては10番が9番を鎖錠しているので、

9番が先反位・10番先定位の取り扱いになっているなどの違いがあります。YaptonについてはWicket gateのレバーが独立しているので、もう片方のレバーはStopsの動作とゲートのロックを

行っているようですが、FordにおいてはWicket gateに対応するレバーは少なくとも信号扱所内にはなく、Stopsの動作レバーとゲートのロックのレバーで機能が分けられ、

Stopsの動作の下でゲートのロックを行う手順となっているようです。

さて踏切の話はここまでとして、配線図に再び目を向けて頂きますと、転轍機6番はいいとしても、5番は一体何なんだ?という疑問をお持ちになるかと思います。

この青いレバーはFacing point lock(=FPL)と呼ばれるもので、転轍機に対してロックをかけるものです。

facingの名前の通り、列車の進行方向に対して背向側ではなく分岐側方向に対してロックを掛けるものです。

列車振動に対する轍査鎖錠の役割を担うだけでなく(轍査鎖錠についてはFouling barも参照)、

踏切の解説と同様にこのロックがなされたのを条件として信号を反位にできたり、逆に信号定位を条件にロックの解錠を行う目的となります。

これにより、転轍機と信号に連動を持たせる事が可能になり、転轍機の直前転換等の事故を防止する事に繋がります。

またご想像の通り、背向側から転轍機に進入する場合の信号機に対してはこのロックは条件とはなりません(もちろん転轍機はスプリングポイントを除いて転換させなければなりませんよ)。

さて次に問題となるのが、Facing point lockはどっちが定位でどっちが反位なのだろうか・・・という事です。定位がロックの方が安全な気もしますが、

その場合、転轍機を反位とする場合「FPL反位→転換機反位→FPL定位→信号反位」「信号定位→FPL反位→転換機定位→FPL定位」であり、

逆の場合の「転換機反位→FPL反位→信号反位」「信号定位→FPL定位→転換機定位」に比べて手数が一つ増える事になります。

また、列車がオーバーラップを越えて冒進するという相当な事がない限り、実際の安全上はさほど違いはないように思われます

(オーバーラップを越えて冒進した時点でFPL由来ではない事故になってしまいますね・・・)。

では実際はどうなのでしょうか?答えから先に言うと、両方あるけど、反位がロックの状態の方が一般的と言えるようです。

そして当シミュレーション内においても信号扱所毎にそれぞれのパターンがシミュレートされていますので、それがもとでミスを犯す事もしばしば・・・悩ましいですね・・・。

なお、ロック定位をStand nomal、ロック反位をStand reverseと呼びます。結構重要ですし、戸惑う点なので覚えておいて下さいね。

では話題変わって、4番のレバーは赤で白いバンド状のラインが入っていますが、これは列車が進行する側の信号扱所の許可が必要な事を表しています。

隣接する信号扱所の許可なしに信号を反位にしたらエラい事になるのを、信号扱手に警告している訳です。

他にも、機能を複合化したものとして、赤と黄色は遠方信号機も同時に扱うもの、黒と青は転轍機レバーとFPLが一体となったもの等などがあったりするのですが、

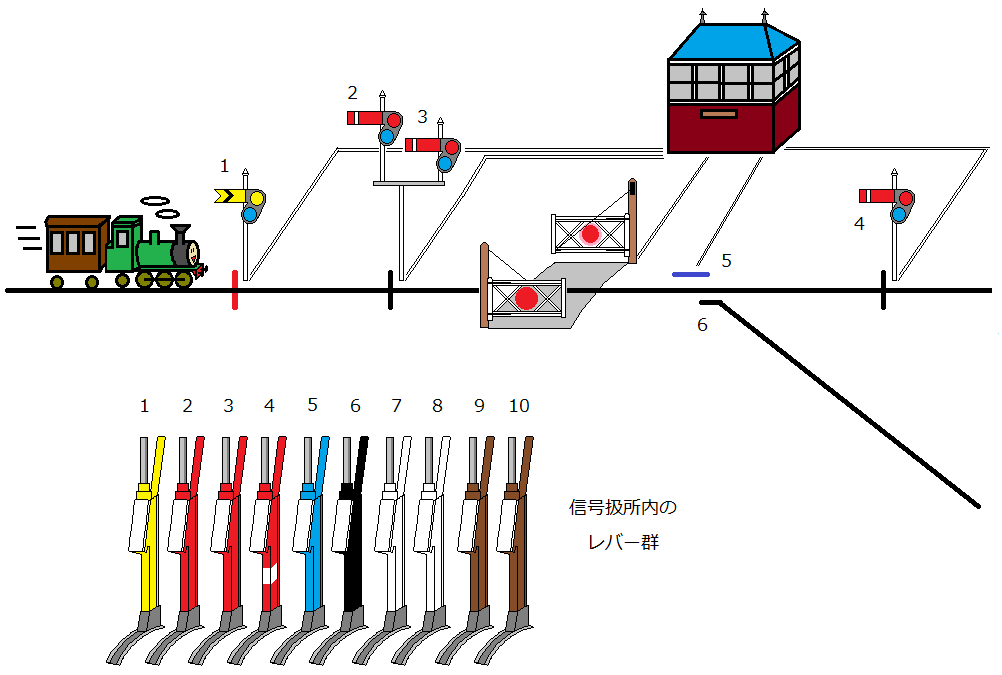

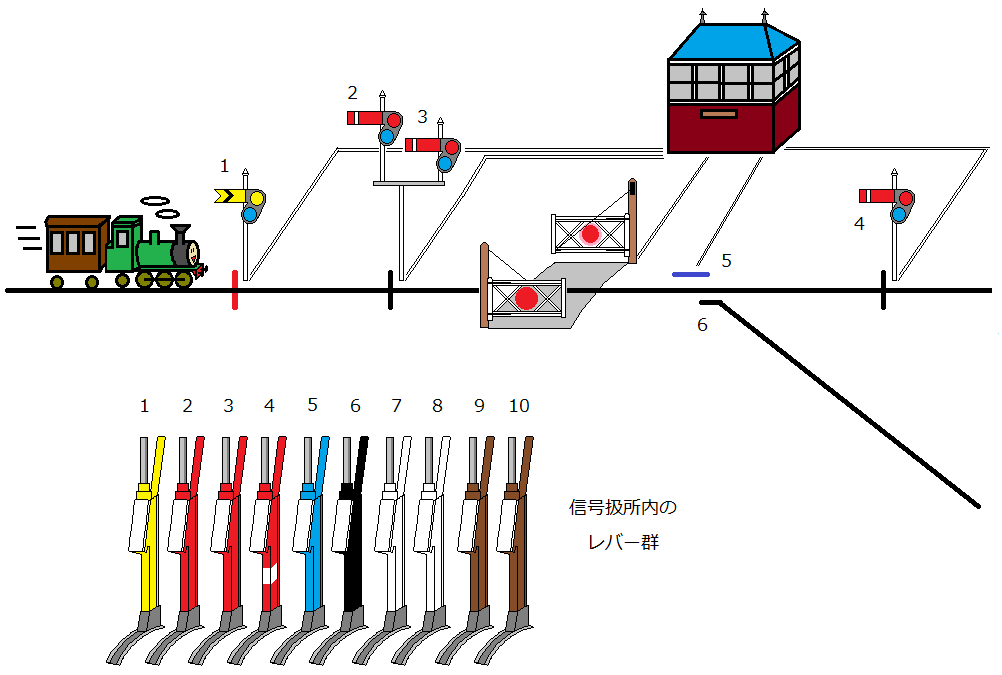

一風変わった所では、白黒の縞々のレバーなんてものがあります。これについて少し取り上げてみます。

前面から見るとただの縞々ですが、側面から見るとシェブロン模様(山型?)になっていて、上に向かうようなものが上り線用、下に向かうようなものが下り線用の装置です。

って、なんの装置だよ?と言われそうですが、これはデトネータと呼ばれるもので、日本語でいえば信号雷管です。

列車を緊急停止させる際に使用され、レバーを反位とする事で少量の火薬が詰められた物がレール上に配置され、それを列車が踏む事で大きな音が鳴り、列車運転士に緊急事態である事を知らせます。

また、個数によりその表す意味が異なり、複数個のデトネータが一度に装備される仕組みとなっています。

このような目的のものですから、通常扱う事はありませんが、霧によって視界不良の場合に停止信号を予め知らせる目的や、誤出発時に停止信号冒進を知らせる目的で使われる場合もあるようです。

なお、当シミュレーションでもExter west box内で配線の都合上脱線転轍機が設置できない為に、後者の目的で使用されています

(列車が誤出発する事がなければ、デトネータ自体が出たり入ったり繰り返してるだけではありますが、事故防止とはそういった積み重ねが大事ですね!!)。

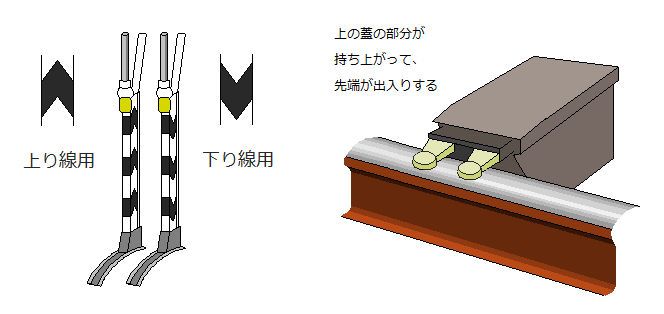

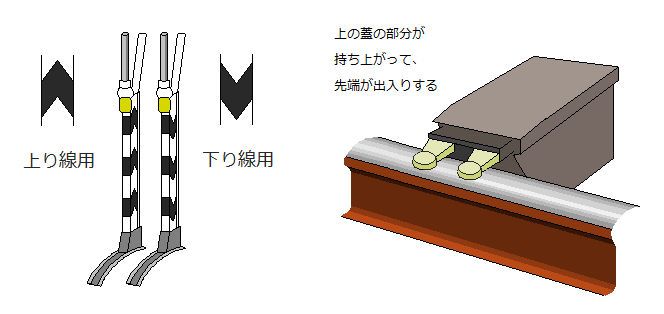

最後に、レバーと操作される転轍機・信号機がどのように繋がっているか考えて見ます。

簡単に言えば、パイプやワイヤーが繋がっているだけな訳ですが、数100メートル先まで伸びている訳ですから、気温により大きく伸び縮みしますから

それらをうまく吸収し、変わらない動作をある程度保証出来るものでなければなりません(鉄の収縮は1m、1℃あたり11.7×10^-6m程度らしいです)。

ここで出てくるのが信号の状態表示装置及びワイヤの長さを能動的に調整する装置や、エスケープクランクといった力をうまく逃がしてあげる仕組みが導入されています。

しかし、そうは言っても数100メートル先のものをてこの原理や抵抗を減らすローラー装置等や、バランスウェイトがあるとは言え、手元で動かすわけですから、

場合によって大変な力仕事となります。

仕事の様子を記録したビデオなどを見ていると、両手をレバーに、片足を隣のレバーに足をかけて体重をかけて反位としている姿を見る事もあります。

さらに、遠方信号機なんて信号扱所から見て相当遠い場所に設備されるものもある訳ですから、さすがにこういったものは電気によりランプを点灯させる現代的なスタイル、

または場合によりモーターにより腕木式信号機を動かすというものも存在するようです。

そのようなものは小さな力で動かせる事を示すために持ち手自体をを短くしています。

ちなみに、鉄パイプタイプであれば350〜400m程度が、1本のワイヤタイプなら1500mまでいけなくもないらしいですが、実用的には900m程度が限界の距離のようです。

さて、ここまでそれぞれのレバーの機能について触れてきました。しかしその機能を安全に作動させるには、作動するための条件を整えた上で動作させなければなりません。

そうです、レバー同士を連動させて論理を組む必要があるわけです。

ここでの詳述は避けますが、「signalling tappet」などの単語で検索していただくと、イラストで直感的に理解できる解説ページが出てきますので、

興味のある方は御覧になってください。私も余裕があれば、今後「インターロッキングについて」のページで日本語で簡単に解説できたらいいなあとは思っておりますが、

随分先の事になりそうです・・・。願わくば、装置の模型を自作してニヤニヤしたい!!

お読みいただきありがとうございました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう