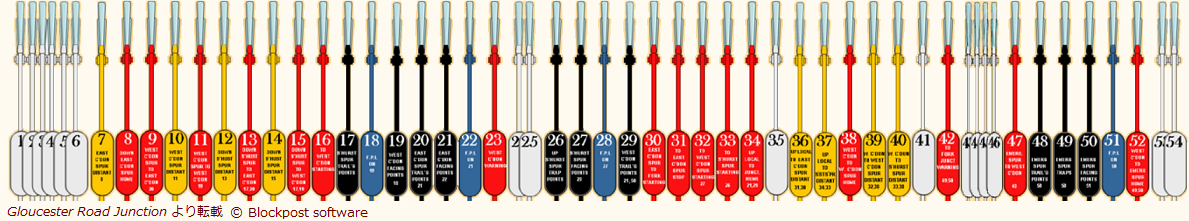

参考文献/DVD リンク集

正直参考文献/DVD リンク集といっても、現時点で大量の資料を読み込んだ訳でもなんでもないのに、場当たり的に自分の興味の赴くままに、英書やDVDを買い、

ネットを読み散らかして「自分の中では整理出来てます、多分…いや出来てないかも…」「えっ?どこでなんの資料を引用したのか整理しておけよ、馬鹿者!!」と言われそうなレベルなので、

直リンクの可否を含めてご迷惑をお掛けする事になりそうなリンク情報については控えめにご紹介したいと思います。

なお、これらの下記した資料の取り寄せに関しては、通関、関税法及び消費税等に関する知識について是非ご理解なさった上で取り寄せをお願い致します。

また、これらの資料の取り寄せに関して、トラブルが起こるリスクは0ではありません。いや、日本のサービスレベルに慣れた日本人にとって、

そのサービスレベルを常に守れる外国企業はそうそうあるものではありません。つまり1度2度は大丈夫とも、郵便不着等のリスクは回を重ねれば必ずあるものです。

その際のリスク管理や先方との交渉など、何かあった場合にはご自分で対処なさる事が基本となります(個人輸入に関する注意点などで検索していただくと様々な事例が出てくるかと思います)。

それをご承知の上で是非イギリスを始めとした鉄道信号のシステム研究やロマンのお供に以下の資料を参考にして頂くと幸いです。

まず、資料として随分お世話になったのは、

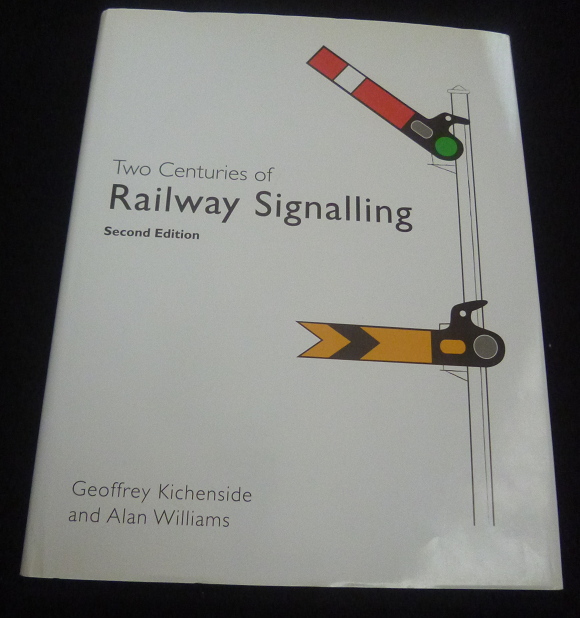

Ian Allan Publishingから出版されている「Two Century of Railway Signalling」(Second Edition)、Geoffrey Kichenside氏・Alan Williams氏著です。

今イギリスamazonから取り寄せられるものはどうやら装丁が異なるようなので、版が異なるのか、内容も異なる可能性がありますが、イギリスの鉄道信号の全体像の把握に随分お世話になりました。

現時点でも結構内容を引用をさせていただいています。多分これからもお世話になるでしょう。

また、辞書形式で項目別にイギリスの鉄道の歴史を教えてくれる「The Oxford Companion to British Railway History」も時々参照にしています。

鉄道関連の人名や鉄道会社の歴史を端的にまとめてあるので、そういった用途にはまぁまぁ役に立ってくれます。

さらに、現在の配線状況なので昔の配線等は適宜調べる必要はありますが、Platform5などから出版されているTrack Atlas of Mainland Britainなどは地理や配線の把握に一役買っています。

さて、続いてDVD等の映像作品の紹介です。

私はヨーロッパの鉄道DVDを結構収集しています。お陰で収集の収拾がつかないというどうでもいい駄洒落を思い付くような状況ですが、

とりあえずイギリス鉄道信号に関する資料となるものについて掲載していきます。(その他の面白いものについても追って書き加えたい所ですなぁ…)

まず、youtubeも含めて動画の良さというのは細かな説明をせずとも、状況把握が容易という点にあります。さらに、まともな会社がちゃんと編集し、

ナレーションしてあるDVDの良さというのは、その映像のクオリティー(内部映像といった見る機会が低いものも手軽に見られるなどの意味も含めて)と情報の豊富さに大きな分があります。

しかしながら、DVDやBlu-rayについてはリージョンコードやPAL及びNTSCかなどの再生に関わる部分での簡単な知識の理解と再生環境の問題があり、単純にお勧め出来ないという事情があります。

したがって、その購入に際してはそれらの知識を踏まえた上で、無用な問い合わせや徒労感を味わう事のないようにお願いをいたします。

なお、パソコンなら再生ソフト次第で結構なんでも再生出来ますからご参考まで。

まず、お勧めしたいのがTVP(Transport Video Publishing)の2作品、「Focus on Signalling」「Focus on Signal Boxes &Semaphores」です。Blu-lay版もあります。

保存鉄道での例や退役した信号扱所で、その非自動信号の設備と取り扱いを概観、そして本線上のどこでどのように運用されているかを観察していきます。

「Focus on Signalling」では前半部で保存鉄道の信号扱所とその周辺設備を概観し、退役した信号扱所にてその信号扱所の歴史やレバーの取り扱いについて学びます。

後半部ではイギリスにおける現役の非自動信号扱所の位置などを概観しています(詳細は同じTVP の「Box to Box」といった作品シリーズもあります)。

また、「Focus on Signal Boxes &Semaphores」では、始めに保存鉄道での非自動信号の取り扱い(信号扱所のオープンやクローズの取り扱いなどの実演などもあり)を概観、

その後当シミュレーションにも登場するExeter West Boxにも焦点を当て、現役登場の映像や現在行われているデモンストレーション、保存活動に関する事までかなり興味深い内容になっています。

個人的にこれらのTVP作品のに引き込まれる理由として、インタビュアーでありナレーターであるDavid Powell氏の人柄にあるような気がしていますが、

このような味付けの好き嫌いは個人の趣味趣向に依存する傾向があるかも知れませんね…信号扱担当者に「みんな常々知りたいと思っている事なのですが…」と口ごもったように切り出した後に、

「突然トイレに行きたくなった場合はどうしますか?」って質問する部分では毎度笑ってしまいます…

また、比較的有名な会社ですがVideo125の作品を取り上げます。まず、信号扱所に焦点を当てた作品としては、ちょっと古い作品ではありますが「One Day in Severn」という作品があります。

これは、ヨーロッパで一番デカイ非自動信号扱所であったSevern Bridge Junction Signal Boxでの取り扱いに迫ったもので、

その周辺の信号扱所の紹介、列車の位置と軌道回路位置表示をシンクロさせたり、列車遅れ時の信号扱所のリアルな光景など、かなり興味深く拝見しました。

その他、Video125の作品は前面展望映像を基本としながらも、要所要所で信号扱いの様子などを取り上げています。解説付きの前面展望で路線をその歴史を含めて概観する事も可能です。

例えば近年リリースされたものの中には、複線区間ではWelsh Marches、単線区間ではWeymouth to Bristol、The Isle of Wight、Ayr Line、The Jacobite等様々な非自動信号取り扱いの

一端を眺める事が出来ます(あくまで一端です。メインは前面展望映像や走行映像です)。

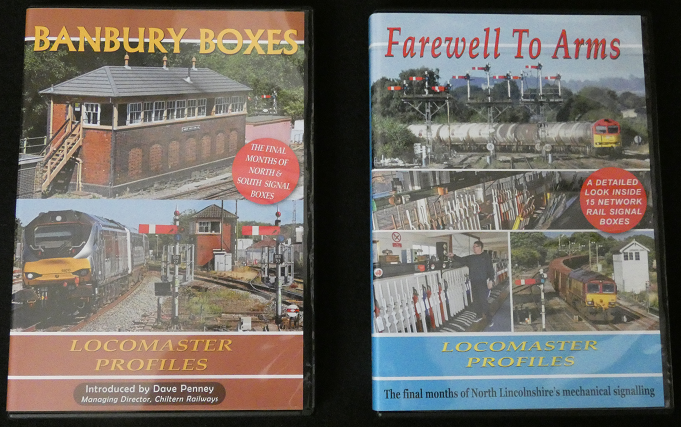

続いて、Locomaster Profile社のBANBURY BOXESとFarewell To Armsの2作品です。

両者ともに信号システムの自動化によりその歴史に幕を閉じる信号扱所に焦点を当てた作品で、

前者はBANBURY NORTH BOXとBANBURY SOUTH BOXを、後者はLincolnshire北部の各信号扱所の非自動の最後の1か月を追っています。

特に後者の作品はAbsolute Block Systemの基本的な解説から、この地域の様々なタイプの信号扱所を取り上げているので、興味が尽きません。

非自動と一言で言っても、半自動のようなものがあったり、機械式のレバーではなく電気式のハンドルのようなものであったり(Power framesの一種?)、ベルがボタンタイプだったり等、どう使い分けられているのか大変に興味を惹かれる映像作品だと感じました。

ちなみに「Farewell To Arms」をネットで検索すると、アーネスト・ヘミングウェイの「武器よさらば」という作品が出てくる訳ですが、このタイトルってそこにかけていると考えてよろしいんですよね・・・??

また、前者の作品内のシグナルマンがシフト交代前に掃除をしている姿を見ると、仕事としての現実的な一面やその誇りというものを垣間見える気がしましたし、

信号扱所が最期の時を迎え、その後見学会開催などを経て廃止されていく様子は、ある種の時代の終わりと感傷を覚える作品となっています。

2020年とされるイギリスの本線上の非自動信号扱所全廃に向けて、今後もしばらくの間同種の作品が発売される可能性が高いように思われますので、私も逐一チェックをしていきたいと考えています。

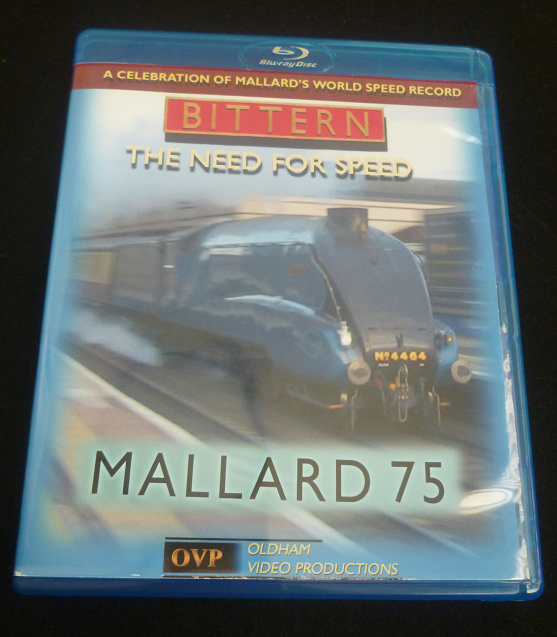

なお番外編ではありますが、SLの前面展望や走行映像をリリースしているOVP(Oldham Video Production)の「Bittern the need for speed」はなかなか興味深かったです。

マラード号が蒸気機関車の最高速度記録である126mph(約202km/h)を達成してから75年。その記念に兄弟車であるBittern号を90mph(約145km/h)で旅客を乗せて走るというなんとも面白い企画を追った作品です。

その触れ込み故に、他の営業列車の合間を縫いながら確実に90mphを達成する為に奔走するスタッフ達の活躍には素晴らしい情熱を感じました。

暴風の日、そして乾燥した日が続いた事による火災を引き起こすリスク懸念により運転延期、そのような困難を乗り越え、

乗務後の機関士の顔が乗務前とは別人と思えるほど煤けて真っ黒になりながらも猛スピードで突進するSL、ストップウォッチやGPSとにらめっこして記録を付け続ける乗客。痛快です。

最後にリンク集です。と言いたいところですが・・・当たり前ですが、英国サイトがほどんどを占める事になる訳で、参考にしたサイトは数多くあるのですが、

それらのサイトに直リンクする事への可否及び許可等、文化的側面を捉えた上での認識や価値判断が必要になり、その手続き上の面倒くささに正直頭を抱えています。

という事で、私なりの解決策として、サイト名だけを記して後は検索して貰えばいいじゃないか、と考えに至ったものですから、サイト名のみ記させていただきます。

なお、本家Blockpost softwareはここでは記していません。

・「Railway Signs and Signals of Great Britain」

このサイトには大変お世話になりました。時代を問わずイギリスにおける信号システム等の知識が体系的に整理されていて、豊富なイラスト及び写真により

その理解が進みました。

・「THE SIGNAL BOX」

本家においてもリンクされているサイトです。こちらのサイトは非自動時代における知識がまとめられている事はもとより、

写真で様々な信号扱所や腕木式信号の様子が紹介されており、大変読み応えがありました。

Copyright© 2017- これであなたもシグナルマン?! 「Blockpost Software」を楽しもう